ペコちゃんが知らぬ間に華麗な成長を遂げていた件。 pic.twitter.com/hftOoinwOs

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2015年8月7日

スマホの致命的弱点がこれかな、と思う。逆に言えば、「情報の消費」に関しては、究極形かもしれない。さらに言えば、「消費依存症」の人間を膨大に作り出すツールになるのではないか。

fromdusktildawnさんがリツイート

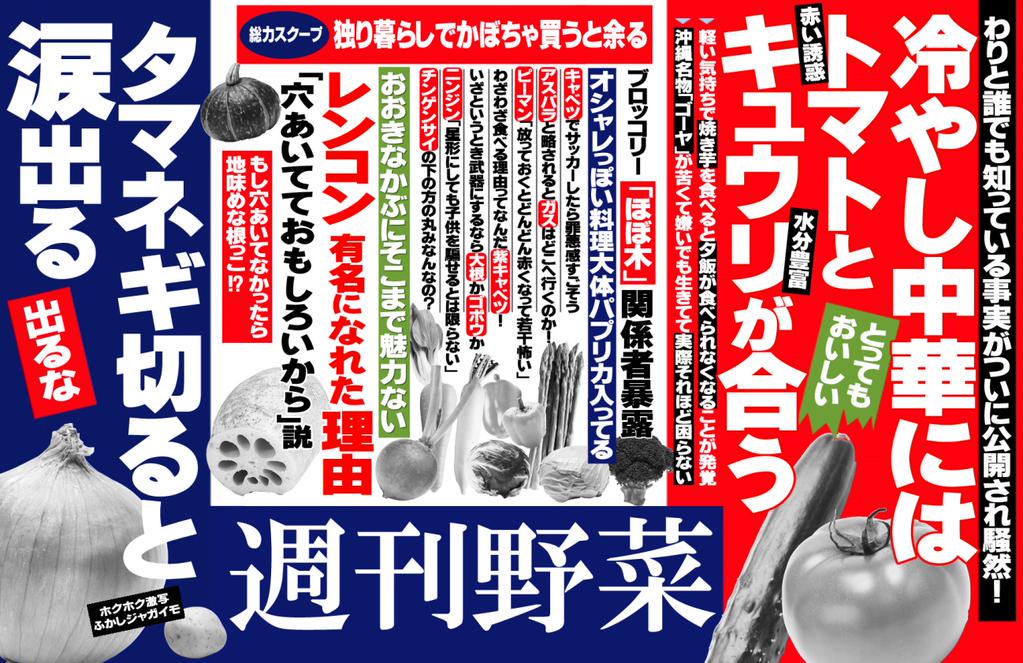

野菜を無理やり週刊文春っぽく並べてみました。/ http://ure.pia.co.jp/articles/-/40575 … . pic.twitter.com/GLNTklHKCN

念願のプリキュアのポケットティッシュ(6個98円)を4歳娘に与えたところ、興奮のあまり「ティッシュにもえがかいてある!!だれがかいたの!ティッシュやさんが!こんなじょうずに!やったー!」と高速回転して勢い余って冷蔵庫に激突し頬に痣を作ったので、子供に怪我させず育てるとかほんと無理

ポーズは大事。

(以下引用)

椎名高志 @Takashi_Shiina