あとあれだ。劇中に出てきたTVアニメ『のこされ島のコナン』ってやつ、あれすげー面白そうじゃない? 最初「コナソ」って読んじゃったけど(笑)

ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です

管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。

カレンダー

| 01 | 2026/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(06/09)

(06/09)

(06/08)

(06/08)

(06/08)

(06/06)

(06/05)

(06/04)

(06/04)

(06/03)

最新TB

プロフィール

HN:

o-zone

性別:

非公開

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

P R

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Easy breezyのダンスの振り付けは天才的だと思う。

下のカットは、水崎氏の笑顔がわりと良く描けているので載せたが、アニメ中の笑顔はこの数段いい笑顔である。ダンスシーンのすまし顔と笑顔のバランスがいい。

「Easy breezy」とは、私が補うなら、「Let us be easy and breezy」(気楽にそよ風のように行こうぜ!)ということではないだろうか。

(追記)水崎氏の笑顔は、これが一番よく描けているようだ。

下のカットは、水崎氏の笑顔がわりと良く描けているので載せたが、アニメ中の笑顔はこの数段いい笑顔である。ダンスシーンのすまし顔と笑顔のバランスがいい。

「Easy breezy」とは、私が補うなら、「Let us be easy and breezy」(気楽にそよ風のように行こうぜ!)ということではないだろうか。

(追記)水崎氏の笑顔は、これが一番よく描けているようだ。

PR

「映像研」アニメ化への私の懸念は杞憂だったようだ。湯浅政明監督がこれほど「楽しい」アニメを作れるとは思わなかった。キャラ絵も原作漫画より可愛い。特に子供時代の浅草氏とその母親が可愛い。あるいは浅草氏の子供時代の妄想の中の浅草氏など、あずまきよひこが時々描く、単純化された描線での人物像で可愛い。そして、電撃三人娘では水崎つばめが原作の三割増しで可愛い。特に、タイトルバックで踊る時の笑顔とすまし顔のどちらも可愛い。ほとんどの人物の「普通顔」と「ギャグ顔」の落差も楽しい。

まさに、ゆうきまさみの言う「楽しいアニメ」で、私は、三度繰り返し見た。

おそらく、原作を知らない一般的なアニメ視聴者にも、この楽しさは物凄く伝わったと思う。

惜しむらくは、これが深夜アニメであることだ。なぜNHKはこれをこんな時間帯で放映したのか。

あるツィートで誰かが言っていた、「完璧な初回」である。そして、この初回は作品全体の成功を約束していると私は思う。

ゆうき まさみ認証済みアカウント @masyuuki 8時間前

ゆうき まさみ認証済みアカウント @masyuuki 8時間前

まさに、ゆうきまさみの言う「楽しいアニメ」で、私は、三度繰り返し見た。

おそらく、原作を知らない一般的なアニメ視聴者にも、この楽しさは物凄く伝わったと思う。

惜しむらくは、これが深夜アニメであることだ。なぜNHKはこれをこんな時間帯で放映したのか。

あるツィートで誰かが言っていた、「完璧な初回」である。そして、この初回は作品全体の成功を約束していると私は思う。

ゆうき まさみ認証済みアカウント @masyuuki 8時間前

ゆうき まさみ認証済みアカウント @masyuuki 8時間前 しかし劇中劇用に新たに作ったのだと思うのだけど、あそこまでやって、『未来少年コナン』に関するクレジットがなかったのはいいのかな? 見つけられなかったけど、どこかにクレジットがあったかな?

このスレッドを表示

今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す

取り消す

- このスレッドを表示今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

いや〜っ、アニメの『映像研には手を出すな!』楽しかったな〜っ! 「楽しいってのはこういうことさ!」って、もう一回単行本の帯書かせてもらいたくなるくらい楽しかった。「面白い」TVアニメはもちろんたくさんあるんだけど、これほど「楽しい」TVアニメは久しぶりだなあ。

このスレッドを表示

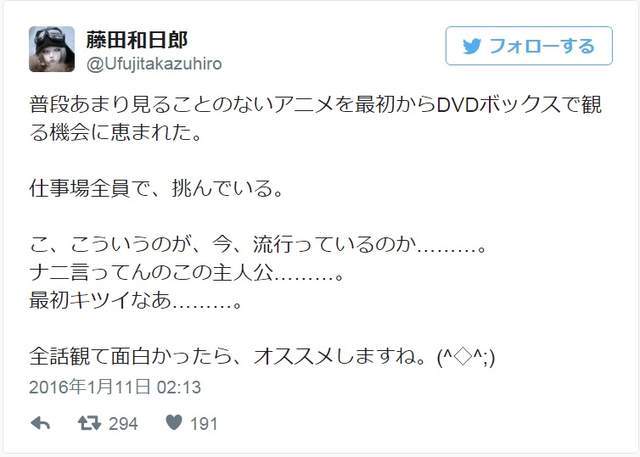

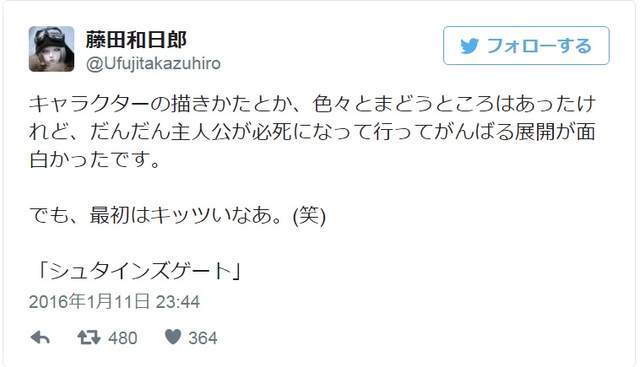

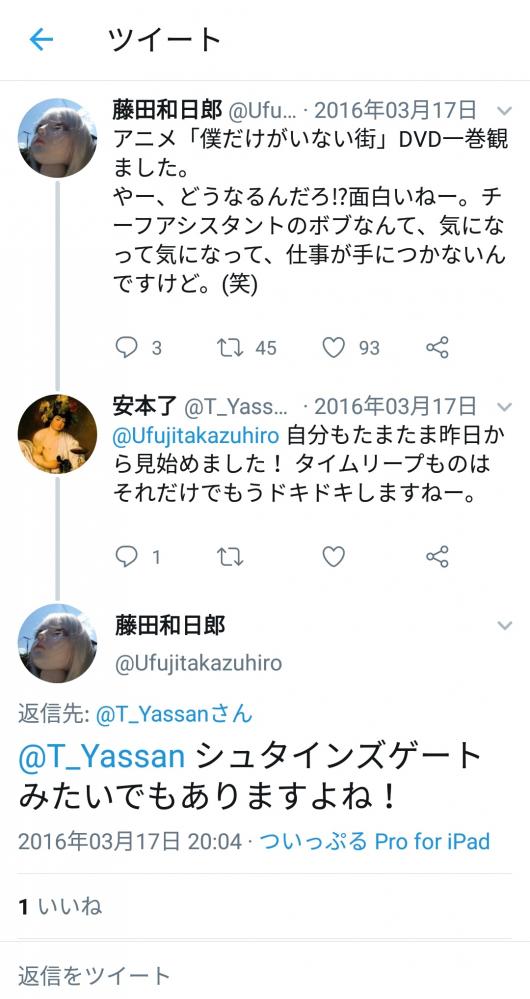

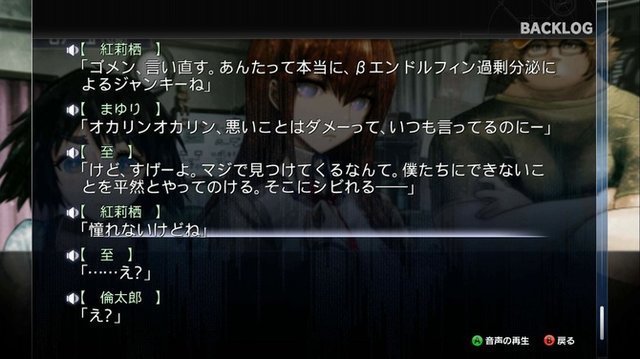

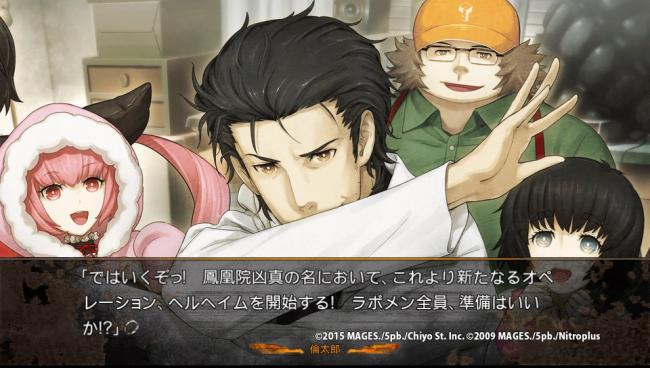

プロの漫画家が「キツイ」と言っているのだから、私だけが受け付けないわけではなかったようで、少し安心した。とにかく、序盤の主人公の言動が、吐き気を催すほど嫌いだ。

あまりに登場人物たちが嫌いなので、(一応、最後まで見たような気はするが)、内容(タイムパラドックス物か?)も頭に入って来なかった。

あまりに登場人物たちが嫌いなので、(一応、最後まで見たような気はするが)、内容(タイムパラドックス物か?)も頭に入って来なかった。

人気漫画家「シュタインズゲート見てるんだけどこれキツイなあ」

1: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:14:46.31 ID:GEDKsOzfM

アダルトコミック ゲーム フィギュア コミック アニメ

|

|

|

2: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:15:14.68 ID:vv5NqKpdd

って誰やねん

3: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:15:37.15 ID:Jc7qeysC0

>>2

は?人気漫画家やぞ

は?人気漫画家やぞ

4: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:15:55.13 ID:iC+3zU7Xd

四年前やんけ

12: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:17:55.78 ID:Y92ohcv20

13: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:18:12.63 ID:+V0/2tGjM

狙い通りやろ

14: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:18:33.16 ID:Uz2KuNby0

あれできついならエロゲできないで

15: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:18:41.58 ID:P/PUzB7La

17: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:19:02.75 ID:zrYny/qOd

最初の痛々しさがきついっていってるだけやんけ

20: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:20:03.35 ID:BAqO3uU50

実際キツいからしゃーない。良かったと思っている人も数年経って見返して見ればキツいって思う。

42: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:23:18.02 ID:VdVrOO9M0

>>20

どんなアニメもそうだぞ

どんなアニメもそうだぞ

299: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:44:12.87 ID:Lw+gT6gb0

>>20

発売当時から序盤キツいとは言われてたんだよなあ

発売当時から序盤キツいとは言われてたんだよなあ

24: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:20:37.96 ID:9EJWkAJyM

ちなみに見終わった奴は大絶賛やったぞ

32: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:22:01.19 ID:xXkdmlRp0

全然きつくなかったワイはおかしいんやろか

35: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:22:09.40 ID:YZiu5Em20

正論定期

51: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:24:04.99 ID:KeG64yxN0

ジュビロあの年でシュタゲ観るとかバイタリティあるな

53: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:24:07.10 ID:0Di3dGtQ0

ゾンビーランドの宮野も最初きつかったけど慣れたで

55: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:24:19.92 ID:w7O4p2Ph0

実際、一話で投げた人も多いやろ

57: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:24:38.36 ID:Wbwg+XHVp

むしろキツイいって言われるようなキャラ設定なんだから絶賛してね

58: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:24:41.05 ID:SPI44VRqp

痛いやつしかおらんしな登場人物

64: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:25:17.08 ID:FtExij5L0

2016年でも古い2chのノリやしな

72: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:26:15.39 ID:aJq+ueBA0

テンプレ中二病キャラは飽きたら見るの辛いわ

73: 名無しのアニゲーさん 2020/01/06(月) 10:26:15.76 ID:up8PDc7y0

最初の痛々しい言動が

ラストに同じことを言って180度印象が変わって聞こえるのが良いんだよ

ラストに同じことを言って180度印象が変わって聞こえるのが良いんだよ

私はアニメは飯を食いながら見る習慣なので、深夜アニメは録画以外では見ない。というわけで、「映像研」の初回はまだ見ていないが、録画はした。ネットでの評判を見ると、かなりいい出来であるようだ。その出来の良さは、下の幾つかのカットを見ても分かる。

初回に浅草氏の幼少時と、「未来少コナン」を見た時の感動を描いているらしいのは、素晴らしい構成である。原作漫画だと、そのエピソードは話がかなり進んでから出たと思う。

絵も(原作漫画より)可愛い。特に、子供時代の浅草氏は、やはりプロの絵だと可愛さがかなり引き立つ。

初回に浅草氏の幼少時と、「未来少コナン」を見た時の感動を描いているらしいのは、素晴らしい構成である。原作漫画だと、そのエピソードは話がかなり進んでから出たと思う。

絵も(原作漫画より)可愛い。特に、子供時代の浅草氏は、やはりプロの絵だと可愛さがかなり引き立つ。

145: ああ言えばこう言う名無しさん 2020/01/06(月) 00:35:17.04 ID:Y7nhkWje

「暇人の感想日記」というサイトから転載。

一期は、二期を作る気満々の終わり方だったのに、一向に二期が作られる気配が無い。まあ、原作漫画自体が「ワンピース」や「ゴールデンカムイ」や「鬼滅の刃」くらい話題にならないと無理か。一期がもう少し話題になっていれば良かったのだろう。

「ヒナまつり」以上に気の毒なのは、「わたモテ」である。あれは。視聴者が見ていて恥ずかしくなるような話が一期のほとんどで、あまり好まれなかったのも当然なのだが、実はあの後、路線変更して、そこから素晴らしい面白さになっているのである。だが、一期の失敗のため、二期を作る話はなかなか出てこないだろう。

(以下引用)

映画、アニメ、本などの感想をつらつらと書くブログです。更新は不定期です。

2018-06-30

2018年春アニメ感想①【ヒナまつり】

TVアニメ(2018年)

原作未読。それでも見始めた動機は単純で、公式サイトの『E.T』パロディとあらすじが面白かったから。こんな適当な動機で見始めたのに、終わってみれば今期の個人的ベストの作品と言えるくらいハマっているのだから、本当にアニメは見てみないと分からないものですね。

ある日、インテリヤクザの新田義史の元にヒナという謎の超能力少女が現れる。どうやら彼女はある組織から使命を受けてやってきたらしい。脅迫されて色々あって新田は彼女と共同生活を始める。というギャグアニメ。

「超能力少女が普通の人間と共同生活する」これだけ聞いて私が思い出したのは、昨年の4月から6月まで放送された『アリスと蔵六』。しかし、見てみると、本作はあれほどハートフルな成長の内容ではなく、描かれるのはとても生々しい「成長」です。作中最も感動的なエピソードが多いのはアンズだと思うのですが、彼女の場合、ホームレスに身をやつし、ホームレス生活を通してお金の大切さ、労働の大切さ、人間のかかわりの大切さを知っていくのです。しかしそこで描かれるのは地味にリアルでシビアな現実。ホームレス稼業で1日で稼げるお金が瞳ちゃんのバイトの時給の半分くらいだったり、段ボールハウスで生活したり、「もったいないから」という理由で水でシャワー浴びてたりします。後半のラーメン屋の店主の反応は我々視聴者の反応そのままです。

他のヒロインもだいぶひどい。普通の人間の瞳ちゃんはヒナに関わったばっかりにゲスな大人に違法労働させられ、中学生にして社会の厳しさに直面し、マオは無人島の1人暮らしからの大陸横断という背負わされるわけで。

一方、メインヒロインのヒナはどうかと言えば、こちらは別の意味でひどい。金持ちの新田の家にたまたま落ちただけで贅沢三昧の日々を送っています。そこで培われた人間性が他のヒロインたちと全く違うものになっているのがまた面白い。

本作で凶悪なのは、これら全てをギャグで処理している点。基本的なボケと突っ込みのテンポがとても良かったり、独特のシュールなノリがあるので、それだけで笑えます。本作はそれに加えて、やっていることはシリアスなのに、演出がギャグなので、見終わって、泣いたらいいのか笑ったらいいのか深刻になればいいのか全く分からないという複雑な感情に襲われます。なので、いい話があっても、「こ、これはいい話、なのか?」とか考えてしまいます。また、作画も無駄に良いため、そこもツボです。

このように、ギャグでありながらたまに感動的で、それが独特の空気を生んでいる作品で、毎週笑えたいい作品でした。2期あったら見たいなぁ。

一期は、二期を作る気満々の終わり方だったのに、一向に二期が作られる気配が無い。まあ、原作漫画自体が「ワンピース」や「ゴールデンカムイ」や「鬼滅の刃」くらい話題にならないと無理か。一期がもう少し話題になっていれば良かったのだろう。

「ヒナまつり」以上に気の毒なのは、「わたモテ」である。あれは。視聴者が見ていて恥ずかしくなるような話が一期のほとんどで、あまり好まれなかったのも当然なのだが、実はあの後、路線変更して、そこから素晴らしい面白さになっているのである。だが、一期の失敗のため、二期を作る話はなかなか出てこないだろう。

(以下引用)

映画、アニメ、本などの感想をつらつらと書くブログです。更新は不定期です。

2018-06-30

2018年春アニメ感想①【ヒナまつり】

TVアニメ(2018年)

原作未読。それでも見始めた動機は単純で、公式サイトの『E.T』パロディとあらすじが面白かったから。こんな適当な動機で見始めたのに、終わってみれば今期の個人的ベストの作品と言えるくらいハマっているのだから、本当にアニメは見てみないと分からないものですね。

ある日、インテリヤクザの新田義史の元にヒナという謎の超能力少女が現れる。どうやら彼女はある組織から使命を受けてやってきたらしい。脅迫されて色々あって新田は彼女と共同生活を始める。というギャグアニメ。

「超能力少女が普通の人間と共同生活する」これだけ聞いて私が思い出したのは、昨年の4月から6月まで放送された『アリスと蔵六』。しかし、見てみると、本作はあれほどハートフルな成長の内容ではなく、描かれるのはとても生々しい「成長」です。作中最も感動的なエピソードが多いのはアンズだと思うのですが、彼女の場合、ホームレスに身をやつし、ホームレス生活を通してお金の大切さ、労働の大切さ、人間のかかわりの大切さを知っていくのです。しかしそこで描かれるのは地味にリアルでシビアな現実。ホームレス稼業で1日で稼げるお金が瞳ちゃんのバイトの時給の半分くらいだったり、段ボールハウスで生活したり、「もったいないから」という理由で水でシャワー浴びてたりします。後半のラーメン屋の店主の反応は我々視聴者の反応そのままです。

他のヒロインもだいぶひどい。普通の人間の瞳ちゃんはヒナに関わったばっかりにゲスな大人に違法労働させられ、中学生にして社会の厳しさに直面し、マオは無人島の1人暮らしからの大陸横断という背負わされるわけで。

一方、メインヒロインのヒナはどうかと言えば、こちらは別の意味でひどい。金持ちの新田の家にたまたま落ちただけで贅沢三昧の日々を送っています。そこで培われた人間性が他のヒロインたちと全く違うものになっているのがまた面白い。

本作で凶悪なのは、これら全てをギャグで処理している点。基本的なボケと突っ込みのテンポがとても良かったり、独特のシュールなノリがあるので、それだけで笑えます。本作はそれに加えて、やっていることはシリアスなのに、演出がギャグなので、見終わって、泣いたらいいのか笑ったらいいのか深刻になればいいのか全く分からないという複雑な感情に襲われます。なので、いい話があっても、「こ、これはいい話、なのか?」とか考えてしまいます。また、作画も無駄に良いため、そこもツボです。

このように、ギャグでありながらたまに感動的で、それが独特の空気を生んでいる作品で、毎週笑えたいい作品でした。2期あったら見たいなぁ。

私は、「映像研」のアニメ化自体は嬉しいのだが、実はその監督の作品とは相性が良くない。全体を通して見たのは一作(永井豪の漫画「デビルマン」のアニメ化)だけである。「夜明け告げるルーの歌」は、人物の絵が好みでなく、最初の五分くらいで視聴を辞めた。もちろん、キャラデザは監督自身ではないだろうが、そのキャラデザにOKを出したということは、そういう絵が監督の好みであるわけだ。つまり、「ワンピース」の尾田同様、私とは根本的に絵の趣味が合わないのである。趣味の合わない、嫌いな絵を見続けることは苦痛でしかない。脚本の破綻よりも、これはある意味では大きな障害になるのである。

だが、「映像研」の場合は、キャラデザは原作からの逸脱は無いだろうから、その点での心配は無い。問題は、「アニメの技法を強引に漫画に落とし込んだような原作」しかも「アニメ作りの話」をアニメにして本当に面白いか、ということである。正直、あの原作は「動き」で読ませる作品ではなく、漫画表現の細部やキャラ同士の会話を楽しむ漫画であり、それをアニメにしても何か特別なものが生まれるとは考えにくい。

まあ、「漫画で十分な作品」(たとえば「遊びあそばせ」など。)をアニメ化して、けっこうおもしろい作品になった例もあるから、見る前から心配しても仕方がないのだが、原作そのものが「話に発展性が無い」シチュエーションだと私は見ているので、はたしてワンクール分の話の蓄積はあるのだろうか。私の印象では、原作の三巻まででアニメの六回分くらいの内容に思える。そして今、四巻までしか出ていないはずである。これでは「SHIROBAKO」の「第三少女飛行隊」のように、ワンクールのラストに原作が追い付かず、勝手にアニメ制作陣がラストを作って原作者と衝突するのではないか、という懸念もある。

だが、「映像研」の場合は、キャラデザは原作からの逸脱は無いだろうから、その点での心配は無い。問題は、「アニメの技法を強引に漫画に落とし込んだような原作」しかも「アニメ作りの話」をアニメにして本当に面白いか、ということである。正直、あの原作は「動き」で読ませる作品ではなく、漫画表現の細部やキャラ同士の会話を楽しむ漫画であり、それをアニメにしても何か特別なものが生まれるとは考えにくい。

まあ、「漫画で十分な作品」(たとえば「遊びあそばせ」など。)をアニメ化して、けっこうおもしろい作品になった例もあるから、見る前から心配しても仕方がないのだが、原作そのものが「話に発展性が無い」シチュエーションだと私は見ているので、はたしてワンクール分の話の蓄積はあるのだろうか。私の印象では、原作の三巻まででアニメの六回分くらいの内容に思える。そして今、四巻までしか出ていないはずである。これでは「SHIROBAKO」の「第三少女飛行隊」のように、ワンクールのラストに原作が追い付かず、勝手にアニメ制作陣がラストを作って原作者と衝突するのではないか、という懸念もある。

これは確か、ネットフリックスだけでなく、アマゾンプライムも同じ仕様なのではないか。

映画だけではなく、アニメもそうである。

私のように、映画やアニメの出来がいいと、その作の脚本家は誰か知りたいと思う人は少数派なのだろうか。特にアニメは、回によって脚本家が違うことも多いので、どういう脚本家の時に特に面白かったか、というのは大事である。

映画だけではなく、アニメもそうである。

私のように、映画やアニメの出来がいいと、その作の脚本家は誰か知りたいと思う人は少数派なのだろうか。特にアニメは、回によって脚本家が違うことも多いので、どういう脚本家の時に特に面白かったか、というのは大事である。

山本貴嗣さんがリツイート

いや、バチあたりでも何でもなく、今こそリメイクすべきだろう。萌えアニメというか、「可愛さ」の洗練度が当時とはかなり水準が違うし、無理に子供に媚びる必要性も無くなっているから幼児向けの下手なギャグやつまらないキャラを入れる必要も無く、妖怪と人間の悲恋という、ロマンチックな主題に集中して描くことができる。

リメイクというのは、過去の作品の弱点や限界が今なら克服できるということをその意義とすべきだと思う。

リメイクというのは、過去の作品の弱点や限界が今なら克服できるということをその意義とすべきだと思う。

『白蛇伝』って萌えアニメでリメイクできるんじゃない?←バチあたり

今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す

取り消す

- 唐沢なをきさんがリツイート

朗報

東京では9月に3回しか上映されなかった中国のアニメーション映画『白蛇:縁起』が2020年1月3日(金)から1月16日(木)まで出町座さんで特別上映

東京では9月に3回しか上映されなかった中国のアニメーション映画『白蛇:縁起』が2020年1月3日(金)から1月16日(木)まで出町座さんで特別上映 ☞https://demachiza.com/movies/5619 しかも期間中は東映動画の『白蛇伝』(1958)も上映

☞https://demachiza.com/movies/5619 しかも期間中は東映動画の『白蛇伝』(1958)も上映 ☞https://demachiza.com/movies/5608 前日譚と正編が同時が観られます

☞https://demachiza.com/movies/5608 前日譚と正編が同時が観られます pic.twitter.com/hyi7WbpWn9

pic.twitter.com/hyi7WbpWn9

このスレッドを表示

このスレッドを表示

「鬼滅の刃」という漫画・アニメがここまでヒットするとはまったく予想できなかったが、私の娘も、かなり早い時期に私にこのアニメをお勧めしていたのがヒットのヒント(偶然の洒落)になるかと思う。つまり、女性人気を集める要素があったということだろう。だが、絵がきれいというかしっかりしているだけにしか私には見えなかった。話そのものが面白いとは思えないと言うか、まあ、真面目に見ていなかったのか、第一話にまったく乗れなかったのである。

女性人気について触れているコメントを載せておく。「妹を守る兄」というのは女性の被保護願望をくすぐるのかもしれない。恋人を守るなら性欲の下心ありだが、妹だとそれが無いから純粋な騎士道精神や兄妹愛と言えるわけで、そこがいいのではないか。

「ゴールデンカムイ」の主人公コンビも恋人めいた風情は無く、男と女の友情のようなサバサバしたところがいいのかもしれない。つまり、今の時代、男も女もべたべたした恋愛(大半は性欲や物欲や支配欲や虚栄の美化や偽装)にうんざりしているのかもしれない。

女性人気について触れているコメントを載せておく。「妹を守る兄」というのは女性の被保護願望をくすぐるのかもしれない。恋人を守るなら性欲の下心ありだが、妹だとそれが無いから純粋な騎士道精神や兄妹愛と言えるわけで、そこがいいのではないか。

「ゴールデンカムイ」の主人公コンビも恋人めいた風情は無く、男と女の友情のようなサバサバしたところがいいのかもしれない。つまり、今の時代、男も女もべたべたした恋愛(大半は性欲や物欲や支配欲や虚栄の美化や偽装)にうんざりしているのかもしれない。

28: 11/16(土) 05:12:15.43

女読者映えしたからやぞ

34: 11/16(土) 05:13:34.18 ID:AIQ

>>28

女映えした理由も至極単純

妹を命がけで守るかわいい系で素直な主人公と主人公大好きなぜんいつといのすけ

人気でるに決まってる

女映えした理由も至極単純

妹を命がけで守るかわいい系で素直な主人公と主人公大好きなぜんいつといのすけ

人気でるに決まってる

36: 11/16(土) 05:14:54.91

>>34

女人気は柱のカップリングだが

女人気は柱のカップリングだが

40: 11/16(土) 05:15:58.12 ID:AIQ

>>36

風兄弟だろ?一回腐人気でれば後は雪崩式に他のカップリング好きになるから腐女子は

風兄弟だろ?一回腐人気でれば後は雪崩式に他のカップリング好きになるから腐女子は

33: 11/16(土) 05:13:15.08

周りが捻った漫画ばっかり描いてた所でド王道やったから

37: 11/16(土) 05:15:09.13 ID:AIQ

>>33

ただの王道じゃ売れないよ

ただの王道じゃ売れないよ

39: 11/16(土) 05:15:49.39

なんやかんや

ナルト→ヒロアカ

ブリーチ→鬼滅

トリコ→ドクターストーン

らへん世代交代出来てるよな

ナルト→ヒロアカ

ブリーチ→鬼滅

トリコ→ドクターストーン

らへん世代交代出来てるよな

42: 11/16(土) 05:16:40.17

>>39

ヒロアカとナルトじゃ差がありすぎるわ

ヒロアカとナルトじゃ差がありすぎるわ

45: 11/16(土) 05:17:18.82

>>39

売上下がりまくってて草

売上下がりまくってて草

46: 11/16(土) 05:17:20.96

>>39

呪術の方がブリーチやろ!

呪術の方がブリーチやろ!

56: 11/16(土) 05:19:15.71

ふつうにアニメの出来が良かったからやろ

相当金と時間かけたやろなあ

相当金と時間かけたやろなあ

61: 11/16(土) 05:19:37.60 ID:AIQ

>>56

ただアニメの出来がいいだけじゃ売れないよ

ただアニメの出来がいいだけじゃ売れないよ

72: 11/16(土) 05:22:11.21

鬼滅が腐女子のどこに刺さっとんのかよーわからん