| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

加藤さんは悪くないが、いや、素晴らしいが、私の好みは

第一位 ゆうちゃん

第二位 こみ何とかさん

第三位 今江聖人会長

第四位 ちん子ちゃん

第五位 ヤンキー吉田

第六位 ゆりちゃん

第七位 ガチレズまこ

第八位 ネモ

といったところ。ネモは第一位でもいいが、どうせ声優になって枕営業をやりそうだから、その時こちらが傷つくのが目に見えている。加藤さんはどうせ高根の花であるwww クラブ(キャバクラ)にいたら通いつめるかもしれない。

一番いいのはゆうちゃんだな。頭が悪くて気立てが良くて可愛くてお洒落のセンスが良くて友達思い、というのは最高である。頭が悪いとは言っても、勉強ができないだけで、人を疑うことを知らない無邪気な性格だから誰からも愛されるだろう。

こみ何とかさんは、野球の超ファンであるところが気が合いそうだ。逆に、野球のことで喧嘩する可能性もある。だが、或る意味天使的な性格の良さもあるのは確かだ。だから作者は彼女にだけ天使の羽根を描いているのである。

ちん子ちゃんは肢体がエロい。顔もかなり好き。顔だけならヤンキー吉田が一番。

なお、念のために言っておくが、食ったことは無いが、私でもチュロスとやらの存在は知ってはいるのである。

わたモテで彼女にしたいキャラ、1位が満場一致で決まるwwww

ネモはもこっちに興味津々でありながら時々意図的に挑発する性格だから一番話を作りやすいキャラだとは思うが、さすがにこれまでもこっちと絡ませすぎた感もあるので、ネモは離して思い切って眼鏡コオロギを傍に置くのもありかと思う。そうすることでもこっちの本性のクズぶりも発揮できるわけである。

後はヤンキー吉田か。吉田さんは案外もこっちの弟を気に入っているように見えるので、弟のことを話題にし、それでもこっちとコオロギが切れる、という展開が出てきそうだ。

ついでに清楚ビッチの一年生も智樹(弟君)に惚れて、ちん子ちゃん含め、大混乱のラブコメになり、それをさらにもこっちが混乱させる、という展開はどうか。まあ、これは席替えとは無関係な話だが、弟君の話題を近い席の者同志で共有する意味では席の配置と無関係ではない。

揉め事を起こしやすいという点ではキバ子もそうだが、彼女をもこっちの周囲の席に置く必要性は少ないような気がする。やはり、ネモやゆりもあまり離れていない席にいて、もこっちの周辺に観察の目を注いでいるという風にしたい。つまり、主要キャラがいつのまにかフェイドアウトしないでほしいわけだ。キバ子(南)は加藤ママや岡田パイナップルの近くに置いてこそ揉め事を起こしやすいだろうし、加藤ママが今後キバ子にどう接するかの問題もはっきりできそうだ。

ただ、上記のような配置だと、あまり意外性は無いかもしれない。

とりあえず、下図のような感じか。ゆりと真子、加藤と岡田をあえて離してみた。南は加藤の側に置くことで、かえって緊張関係を作り出す意図である。もこっちは小宮山とも吉田とも衝突しやすいから、わざとその間に置いた。根本とゆりは離さないほうが衝突が作りやすいか。ならば、根本と岡田を入れ替えでもいい。そのほうが、吉田と岡田の交流を深めることもできる。(吉田と岡田は案外気が合う性格だと思う。)なお、男子はこの物語、このクラスには不要であるので女子だけで固めた。

もこっちの周囲がもこっちの知り合いだけであるのは不自然だが、なまじ新登場人物(たとえば、男子生徒)を入れるとここまで作ってきた世界の魅力が失われる可能性があると思うので、「物語の必然的ご都合主義」を優先した。

南 小宮山 ゆり

加藤 黒木 岡田

田中 吉田 根本

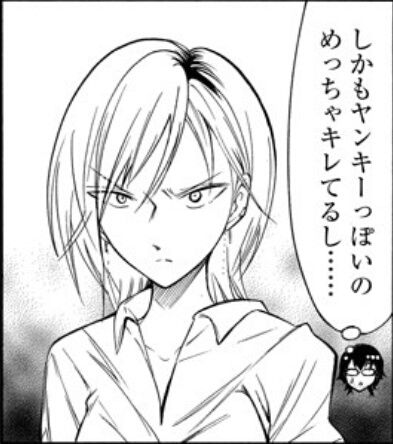

怒っているのと恥ずかしがっているのと、それを隠すための演技の笑顔(冷静な計算)が混ざった絶妙の表情である。もともとネモの「怒り笑い(半笑い)」の顔は好きなのだが、そこに恥ずかしさが混ざるとまた可愛い。

作画担当は、本当にキャラの表情を描くのが上手いと思う。

メイクをした黒木を発見した時のキバコの「何、こいつ、笑える~」という表情もいいし、最後のコマの加藤さんの冷たい表情も素晴らしい。

で、次回が何とひと月後ということで、この一か月間が長すぎる。毎日の生活の目標(希望)が無くなった感じで実に寂しい。もちろん、第13巻発刊のためであるのは知っているが、やはり2週に一度は読まないと物足りない。

- 女性に関しては、若いころから長い間少女漫画界で活動していた弓月光の方が、同じく少女漫画も描いていたとはいえ少女漫画での活動時期は短かった(そして基本的にロマンチストの)ちばてつやより熟知しているだろう。女性はたいてい目の前と未来しか見ない。過去などに囚われるのは男である。だから、年を取っても女性は若い。年を取った男は(自分の現状を過去と比較するから)不平不満だらけになる。

北崎 拓@ますらお 波弦、屋島編連載中! @takukitazaki

北崎 拓@ますらお 波弦、屋島編連載中! @takukitazaki

- ホワイトの点一つから名作のこうした洞察が後年できるってのもアナログならではですねぇ…。 ここは「女ってスゴイ」って少し寂しい気分になったシーンなのでよく覚えています…(*´д`*)【RT】

- 1件の返信 8件のリツイート 21 いいね

- このスレッドを表示

- 今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

- 北崎 拓@ますらお 波弦、屋島編連載中!さんがリツイート

- 紀子とジョーのデートで「これでおしまい」と決めたんだから泣くのはおかしいわな。女性の方が男性よりこういうことでは諦めがいい。https://twitter.com/sonosin2/status/991874494141677568 …

- 1件の返信 75件のリツイート 120 いいね

「場末の。」から転載。

「遺恨勃発! 頑張れ千葉ロッテ!!」というあおりがあったのは気づかなかった。

ちなみに、「場末の」氏によれば、このシーンのBGMは「仁義なき戦い」のテーマだそうであるwww

「原幕の狂犬」の呼び名は「場末の」氏の命名か、わたモテスレの定番かは知らない。

唐突な千葉ロッテへの応援が笑いを誘う

ひと言で言えば、学食のネズミーランド化ですな。主要メンバーがほとんど学食に集まってどったんばったん大騒ぎ。

いやあ、面白い。小宮山、弟まで来て、小宮山が吉田さんに切れるという展開。次回が大変だ。

「場末の。」から転載。

記事全体もいつも通りの素晴らしい内容だが、回全体の構成を論じているのが珍しいし、その分析も非常に的確だと思うので、称賛するために転載した。文芸(あるいは漫画)評論はかくあるべし、というものだ。評者自身がユーモアセンスに溢れていて、文章が面白いのも称賛に値するが、作品への愛情の深さにいつも感動する。

もこっちワールドへの「異物」としての平沢雫の登場(この「雫」は、「耳を澄ませば」の月島雫を連想させる。特に少女漫画を知らなくても、誰でも知っているジブリ映画の「少女漫画的主人公」である。)で、話の今後の展開が豊かなものになりそうである。果たして、「悪役」うっちー、ゆり、ネモ、ヤンキーの攻撃に「主人公」平沢雫のメンタルは耐えられるか! wwww

(以下引用)

……それにしても今回の話は様々な要素が詰め込まれていましたね。

まず、この話の出だしから「少女漫画」という今回のテーマを提示し、少女漫画での「お約束」をもこっちに否定させつつも、少女漫画のお約束の流れを組み込む構成が見事でした。

最初にその「少女漫画」を出してきたことにより、読み手である読者も「ああ、これは少女漫画をパロってるんだな」と分かりやすくなりますから。本当に導入がうまい。しかもその導入も突拍子もないものではなく、昼ごはんを食べる相手が居なくて困っている南さんから繋がっていますから、無駄なページが一枚もありません。

オチを担当してくれたうっちーはまさに少女漫画に出てくるライバルキャラのテンプレ台詞を言ってくれましたし、同級生の女の子に敵の多い平沢さんはまさに少女漫画の主人公であり、そして数少ない理解者(もこっち……厳密には理解者ではありませんが)が一人だけ居るという構成もよく見かけます。その他にも主人公(平沢さん)が先輩をキラキラビジョンで見てしまうというのもありがちです。

また、キャラクターの掛け合いが今回も楽しくてしょうがありませんでした。ギャグ漫画、そして百合好きの読者にとっても非常に秀逸な回であり、これぞわたモテ!だと思わされましたね!

草

ヒェッ

草

やっぱうっちー面白えわ

ヒエッ……

草

こんなんよく気付くなあ

こわい

よく気づいたなこんなんw

白木葉子の愛の告白はちばの創作部分だったというのは初めて知った。

ちばと梶原という、まるで個性の違う、むしろ対立的な性格の創作家がタッグを組むことで、高度な人間ドラマが達成されるという、「弁証法的名作」が「あしたのジョー」だったのだろう。

(以下引用)

ことによると、矢吹丈は、なりゆきまかせに拳闘の世界の外へ脱落していったほうが、パンチドランカーにもならず安逸な人生を送られたかもしれません。

しかし、白木葉子という「悪魔」はそれを許さなかったわけです。

たえず死地に呼び戻し、精神と肉体の極限にまでたっする死闘をさせたのが白木葉子です。

白木葉子自身、丈が投げつけた「悪魔」という面罵をかみしめて、こういいます。

「悪魔……! 悪魔…… そうかもしれない ひょっとすると わたしは矢吹丈を生きながら地獄へひきずりこむ悪魔――」(文庫版8巻p.180)

矢吹丈の野性、獣性の美しさをみたいがゆえに、矢吹丈の精神と肉体を消尽しつくそうとする冷血ブルジョア令嬢――これが白木葉子の役回りです。

しかし、矢吹丈が「悪魔」と葉子をののしりつつも、「女神」だとそのヤヌス的性格を言い表わすのは、丈自身が拳闘によって自分の生命が最高度に燃焼することを知っているからです。

「そこいらのれんじゅうみたいに ブスブスとくすぶりながら 不完全燃焼しているんじゃない ほんのしゅんかんにせよ まぶしいほど まっかに燃えあがるんだ そして あとにはまっ白な灰だけがのこる… 燃えかすなんかのこりやしない…… まっ白な灰だけだ そんな充実感は拳闘をやるまえはなかったよ」(文庫版8巻p.382)

運命の辻々で丈が白木葉子の用意した死闘を演じることは、丈にとって命を粗末にすることではなく、生命と人生を最大限に輝かせるために必要なことだったという、梶原流の野蛮な演歌――しかし人をひきつけずにはおかない演歌――なのです。まさに白木葉子が「悪魔」であり「女神」であるゆえんはここにあります。

しかし、これこそ「梶原的物語」であり、ここではまだ白木葉子は実に機能的な役目しか果さぬキャラクターにすぎません。いわば矢吹丈の獣性をひきだす、一種の冷血機械です。

白木葉子が生きた人間としての圧倒的な存在感を獲得するのは、ぼくは最後の最後、ラストにきて、矢吹丈に愛の告白をしたその瞬間ではないかと思います。

パンチドランカーであることが明白になった丈に、ホセ戦に立つのをやめるよう、二人だけの控室で葉子は懇願します。

「たのむから…… リングへあがるのだけはやめて 一生のおねがい……!!」

涙を流す葉子。そんな表情の葉子を初めて見たためにとまどう丈。

「すきなのよ 矢吹くん あなたが!!」

(文庫版12巻p.121)

「まっ白な灰」になるまでたたかわせることが「女神」であり「悪魔」としての白木嬢の役割のはずですが、葉子はここでその機能的役割をかなぐりすてて愛の告白をおこないます。この矛盾にみちた、しかし必然的な白木葉子の告白によって、彼女は「梶原的物語」の機能的役割をうちやぶり、躍動する人間形象へと飛翔するのです。

このシーンによって、白木葉子を心の恋人にしてしまった読者は少なくないはずです。

斎藤貴男はこのシーンについて次のように書いています。

「実は、このシーンも(梶原の)原作にはない。葉子がジョーに抱いていたに違いない愛情を、なんとか形にしてやりたいちばの創作だった」(p.214~215)

すなわち、この白木葉子の飛翔は、ちばという描き手を得てはじめて可能だったわけです。

ちばという人間主義的な精神がなければ、白木葉子はここまで大きな存在感をかちえなかったというのが、ぼくの思うことなのです。

白木葉子は物語全体の中で、矢吹の試合を観戦中、あまりの凄惨さに目をそむけその場を逃げ出そうとしますが、思いとどまりその試合を見続ける、という葛藤を三度まで演じます。たとえパンチドランカーになろうが廃人になろうが、「まっ白な灰」になるまで人生を燃焼させてやるという冷血機械としての役目を演じ切ることが、白木葉子の役割ですし、このシーンがなくて多少の葛藤を描いただけでも白木嬢の、物語上の役割は果たせたかもしれません(梶原思想の尖兵ともいえる)。

しかし、土壇場に来て、これまで白木葉子が見せたことのないほどの取り乱しぶり、涙の懇願をするわけで、これは梶原的物語にたいする、ちばの巨大な反乱なのです。いっさいをかき乱す破調ともいうべきシーンです。

この「反乱」によって、物語は、梶原的な必然の物語だけでなく、ちば的な生きた人間の物語へと変われました。

ただし、「反乱」といっても、けっきょくは丈の最後の対戦はおこなわれてしまうわけで、この「反乱」は「鎮圧」され、最終的には梶原的物語が全体を制するのですが。

白木葉子が、野獣にもどっていく丈をみて、

「バイオリンにストラディバリウスという名器があるけれど――

ただ 名器というだけで だれがひいてもすばらしい音色を出せるわけじゃない

名バイオリニストにめぐりあえて はじめて

その名器のもつ本来の音色を奏でることができるんだわ……」

(文庫版8巻p.146)

とつぶやくシーンがあり、それが矢吹丈にとってカーロス・リベラという強敵だったのだというわけなのですが、この言葉は梶原とちばの関係そのものを言い表わした言葉のような気がします。