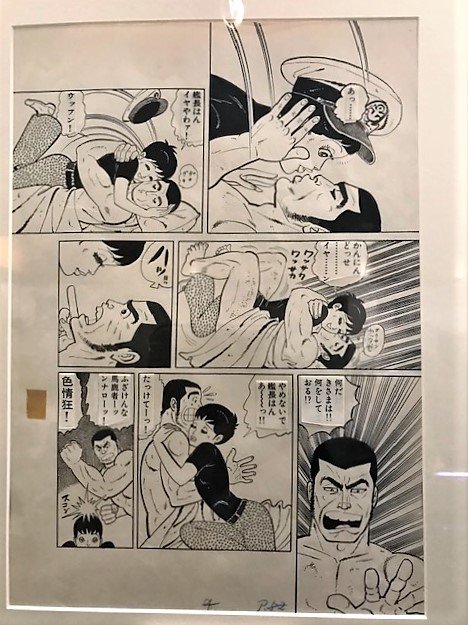

弥生美術館 #バロン吉元元年

1972年に描かれた「どん亀野郎」の原画

砲術長の橘薫はこんなかわいくて男だったの!?ていう漫画キャラの先駆けではないでしょうか。

しかも射撃、砲撃の腕は抜群で合気道で大男も投げ飛ばすって誰でも好きになるでしょ。

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

しかし、そのまま謎の美少女として終わるのも面白いのではないか。あるいは、1話か2話くらい、異常接近するだけで終わるのも、現実性があって面白い。その種の偶然的接近は世のなかにはよくあることだ。私は某芸能人(男)と、居酒屋の男性トイレで隣り合って小用を足したことがあるwww この子も将来は芸能界に入りそうである。加藤さんは芸能界入りよりも、学生時代にバイトでクラブ勤めをして、上流階級の男や外国人富豪に見初められて玉の輿に乗るような感じ。

わたモテのラストは、高校卒業した時点で、そういう風に、彼女たちの10年後(あるいは5年後)を(現実でももこっちの妄想としてでもいい。)描いて終わる、という手もある。そうすれば、わたモテの最初(高校入学前に高校生活を妄想するもこっち)と上手く釣り合いが取れる。

関谷ひさしの「ストップ! 兄ちゃん」は子供のころ一番好きな漫画だったが、他の作品はあまり読む機会が無かった。下の記事によると死ぬまで漫画を描いていたらしく、しかもかなり優れた作品のようだ。一度読んでみたいものである。

なお、「ストップ! 兄ちゃん」は、ある意味ではあだち充作品の父か祖父的存在だったと思う。つまり、スポーツと日常生活と男女関係とユーモア、である。男女関係は淡いもので、主人公とヒロインは喧嘩友達の幼馴染で、これは永遠の青春漫画の王道だろう。これを初めて漫画で描いたのが「ストップ! 兄ちゃん」だと思う。

『侍っ子』 関谷ひさし・著/双葉社・刊

関谷ひさしという漫画家さんがいらっしゃいます。

いや、いらっしゃいました。

私どもの業界の大先輩でした。私も子供のころ、いっぱいいっぱい楽しませていただきました。

これは、その関谷先生の遺作です。

最初1890円という値段に、漫画本としては「えっ?」とか思っちゃいましたが、買って納得。

それだけのことはある本でした♪

かわいい!楽しい!おもしろい!

おまけに、巻末にデッサンや習作を含むイラストがカラーで7ページにわたって収録されています。

連載マンガのカラーから、裸婦デッサン、動物、ブルース・リーとかの有名人の似顔絵、童話のためのイラスト、自動車。とにかくみんなうまいー!ほんとなんでも描ける方だったんだなあと。

カバーの折り返しに経歴があります。

<1928年(昭和3年)1月14日、福岡県北九州市に生まれる。門司商業5年のとき甲種予科練習生に合格し、松山練習航空隊に入隊。終戦後、新九州新聞社に入社。勤務のかたわら絵物語、4コマ作品を描く。1957(昭和32)年9月に上京。翌年「冒険王」に連載した『ジャジャ馬くん』が大ヒット、一躍人気作家となる。その後、小学館漫画賞を受賞した『ストップ!兄ちゃん』、『ファイト先生』をはじめ、『KO小僧』、『イナズマ野郎』、『少年NO.1』、『リリーフさっちゃん』、『ばんざい探偵長』など、数々のヒット作を生み出す。2008年2月25日、永眠>

私の両親より歳上の方で、正直今の若い方はほとんどご存じないと思います。

でも、ご覧ください、このカヴァー。

無論「世代」のギャップというのはぬぐえないでしょうが、これが死を目前の80歳のおじいさんの描いた絵でしょうか。

マンガは気力体力が必要な仕事で、歳を取ると、疲れたからこんなもんでいいや、とか、オレは名人なんだからこれくらい流して描いてもいいんだもんね、みたいな、なんだか生気の抜けた適当な絵になっていく作家も少なくありませんが、

関谷先生は違います。

線の一本一本、一コマ一コマに愛と情熱を注ぎ、キャラクターも作品世界も、いやマンガそのものが大好きだあああという気持ちが伝わってくるような感じなのです。

80歳を前にして、それってものすごいことですよ。

つまりこれは、かつての売れっ子大家が、「昔はよかった」な思い出的過去の作品集を作った本ではなく、現在進行形で創作し続けている現役作家が、ほやほやの新作を描き上げた本なのです。

巻末に寄稿された、いしかわじゅん、畑中純、夢枕獏、三先生がたのコメントから一部抜粋しますと

「関谷ひさしの、世間的な全盛期は、ぼくの少年時代だろう」

「当時はまだリアルという言葉は漫画になく、それらしいものが描けていればよかった。スポーツを描けばそれらしいユニフォームを着てそれらしいプレイをしていればよかった。メカを描けば、それに見えていればいいという程度だった」

「関谷ひさしは違った」

「’60年代の東京の物語なのに、凄い車がそのへんを走っている。オースチン・ヒーレーやら、トライアンフTR4やら、ジャガーEタイプやら、ベンツの古いロードスターやらが美しいデフォルメできちんと描かれている。おまけに、パトカーはちゃんと観音開きのクラウンだ。その上、造形が凄くカッコイイ。

こういうことに神経を使うセンスというものが、残念ながら当時の漫画と漫画家には、あまりなかったし、読者の側にも評価するセンスがなかったのだ。ああもったいない。関谷ひさしは、それをカッコイイと思い、誰に気づかれなくとも手を抜くことなく描いていたのだ」

(いしかわじゅん)(以下引用部分敬称略)

それって、早すぎた鳥山明?とか、ふと思ってしまった私(山本)です。

鳥山先生の場合、それまでのマンガが「いいかげん」に描いていた「口の中」(笑)はじめ、自動車から靴など細かなコスチュームのすみずみまで神経を行き届かせたパイオニアの一人・・というか、それを世間も「すごい」と思って受け止めた、作家と読者の双方が幸せだったお一人だと思うのですが、

それ以前に、同じようなことを人知れず、関谷先生はなさっていたということでしょうか。

蛇足になりますが、不肖山本も、幼いころ、見よう見まねでカーアクションの落描きなどしていました。

小学校低学年の子供のものとしては、いささか凝ったものでしたが(波打ち際を二台の車が波しぶきを上げながら疾走しつつ、乗った男たちが銃で撃ち合うという・・・)(笑)

今回同書の巻末を見て、その参考にしていた車の元絵は、どうも関谷先生の描かれたものだったんじゃないかと(笑)。

無論ぜーんぜん似ても似つかないへたっぴな子供のラクガキでした!ただ、うまいものを見分ける目だけはありましたから、子供心にこれはすごい!って直感的にわかってたんじゃないかと思うのでした。

それはさておき

いしかわ先生のコメントの続きですが

「長いキャリアの漫画家はいる。しかし、だんだん絵は枯れていって、最晩年にはほとんど描けなくなる。そういうものなのだ」

「それなのに、関谷ひさしの絵は、いつまで経っても現役の絵なのだ。

これは、ありえない。とんでもないことなのだ」

「描線に、力がある。細部にまで神経の行き届いた美しい絵だ。主役のキャラは可愛く、お笑い担当は面白い。女の子は可憐で、悪役は憎々しい。さすがに4段のコマ割りは今時ちょっと古臭く、構図も昔の漫画の構図のままだが、絵柄の魅力がそれを補って余りある」

(いしかわじゅん)

同感です。

ついでに私の感想を加えますとと、せりふが生きててテンポがいい!

ぽんぽんと気持ちよく、言葉のキャッチボールが繰り広げられ、それが読むのに勢いをくれます。

夢枕獏先生は、『東天の獅子』の打ち合わせで双葉社に出向かれたとき、この原稿をご覧になったそうです。

「『でも、関谷さんて、まだご存命だったんですか』

『今年(2008年・山本/注)の春、80歳で亡くなられました。この新作は、亡くなる直前まで、10年間、毎日少しずつ描きためていたものです。完成させて亡くなられました』」

「『凄いですね、前よりうまくなってるんじゃありませんか』

『本当にマンガを描くのが好きだったんですね』

本になる予定のないマンガを、10年、こつこつと描く。描き続ける。死ぬぎりぎりまで描いて、死ぬ直前にそれが完成した。

ぼくも書き手として、死ぬ時はかくありたいと思う」

(夢枕獏)

私(山本)も同感です;

畑中純先生のコメントでは、関谷先生は、この『侍っ子』の刊行を見ずに亡くなられたそうです。

「仕事机の横のテレビの前のソファを背にして、一服つけて、さあ仕事だ、といった体勢だった、と息子さんが言っておられた。タバコをくわえた所で、永遠の眠りについたそうだ」

(畑中純)

ああ、これぞ大往生!

マンガ家あこがれの人生かも;

関谷先生、最後までいっぱいいっぱい楽しませてくださり、本当にありがとうございました。

先生を手本と励ましに、自分も及ばすながら、生ある限り勤めたいと思います。

彼岸でお会いできることあらば、またじかにお礼を申し上げたいものです。

合掌・・・・・

追記

巻末の遺稿デッサンの中に、この『侍っ子』の次の作品のラフスケッチがあります。

現代を舞台の探偵モノ。

「ペン入れを始めたところで中断している。全体の構成は不明である」

ああ、残念。見たかったなあ・・・;

まことに残念ではありますが、ウチの親父より一つ年上ともなれば、いたしかたなし。

・・・合掌。

紹介されていた『ストップ!兄ちゃん』は。毎回夢中で読んでいたものでした。

そう、今思い出してもとてもテンポの良い台詞回しとお話だった記憶があります。

ヨーロッパ的には、死の直前まで自分の仕事に打ち込む人間が偉いとされていて、日本的には、ある年齢に達すると悠々自適で余生を楽しむのが良いとされてきましたが、ある意味、関谷先生はその両方を獲得されていたような気がします。

>こつこつと描く。描き続ける。

>死ぬぎりぎりまで描いて、死ぬ直前に

>それが完成した。

10年といっても、若いころではなくて、スタートが70ですからね。70から書き始めようという心境、また70からの十年というのがどういうものなのか、私のごときには想像もできないものばかりです。

やはり部分的には悠々自適のところもおありだったのかもしれませんし、しかしそれだけではない部分、静かでかつ強烈な生命力というものを感じずにはいられません。

「もこっちを見守る会」という、わたモテの海外ファンサイトからの翻訳中心のサイトから転載。

これを見ると、「パンチラ」愛好は日本独特のものらしい。海外のオタクでもべつにパンチラには興味は無さそうだ、というのが面白い。

(以下引用)

Anonymous 01/04/19(Fri)12:05:19 No.18287240

パンツが日本人を魅了してやまない理由はいったいどうしてだ?

Anonymous 01/04/19(Fri)12:06:23 No.182872452

>>182872408

過去にパンツが大好きな変態のキャラがいて漫画のお約束になったとか?

Anonymous 01/04/19(Fri)12:07:02 No.182872471

>>182872408

間接キスみたいな独自の文化じゃないかな

Anonymous 01/04/19(Fri)15:18:45 No.182877663

>>182872408

日本の学校じゃ女子の制服はほとんどスカートだから、風が吹いてる時や階段を登っている時に「パンチラ」を見る機会も多くなる

となれば日本人の多くがパンツに対してフェティシズムを感じるようになっても不思議じゃない

で、漫画を見慣れた人は、漫画のデフォルメ性は熟知しているが、問題はそのデフォルメ(あるいは漫画家の個性的タッチ)に魅力があるか無いかである。

山本貴嗣の絵のタッチには私はまったく魅力を感じないが、創作者としての姿勢や思想には感心することが多いので、彼のツィートはよく見ている。その絵になぜ私が魅力を感じないのか、と言えば、鑑賞者の主観だとしか言えないが、彼の作品が職業漫画家としてあまり多くのファンを持っていないことは、絵(漫画)の魅力というものには主観性だけではなく、何か客観的なものもあるような気がする。

たとえば手塚治虫のシンプルな絵柄の漫画が、なぜあれほど広汎なファンを持ったか、あるいは彼の師匠のはるき悦巳の「じゃりン子チエ」がなぜあれほどの人気を得たのか、というと、或る種の「作家的教養の深さ」があったからではないか、と思う。絵柄の魅力も実は漫画家的教養(つまり、魅力のある絵や漫画を膨大に見てきたこと)から生まれる(あるいは魅力のある絵柄というものの本質を多くの事例から演繹して身に付けた)のではないか、というのが私の仮説である。たとえば、頭身が小さく、形態が丸に近いほど幼児的で可愛くなる、というのは手塚治虫がその著書の中で書いていることで、これは永遠の真理だろう。

はっきり言って、確かなデッサンに基づいた「凄い技術」の漫画より、丸の中に点を二つ、線をひとつ入れただけの絵文字(顔文字)の方が、私には、たとえば山本氏の漫画より、見ていて楽しくなる、つまり絵柄として魅力を感じるのである。

その一方で、きれいきれいで作画していても、たとえば若い男がみんなジャニーズタレントかホストのような顔である最近のアニメの絵柄にはまったく魅力を感じない。そもそも顔の区別がつかない。「ガンダム00」だったと思うが、地上から戦争を無くすために戦争をする何とかビーイングという組織を描いたガンダムアニメも、テーマは面白いが、若者たち(特にガンダムマイスター)の顔がどれも似た顔で、うんざりする。(主要キャラたちの行動の幼児性やヒステリックさもガンダム物の伝統でうんざりするが、それは別の話。)

下のツィートは、「プロの技術の凄さ」を語っていて、「素人はプロに偉そうな批判をするな」という内心が滲み出ているが、素人に伝わらない(魅力を感じさせないような)技術に何の意味があるのだろうか。

山本貴嗣 @atsuji_yamamoto 13時間13時間前

山本貴嗣 @atsuji_yamamoto 13時間13時間前

- 制度→精度 変換ミスをおわびします

- 0件の返信 7件のリツイート 12 いいね

- このスレッドを表示

- 今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

- 無論、あくまで原則論であって、プロよりも目の肥えたアマチュアもいる。

- 1件の返信 38件のリツイート 81 いいね

- このスレッドを表示

- 今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

- 続き)今はわかる。プロの目というのはアマチュアとは別のところを見てる。有名だとか世間的にどうとかいうことにはだまされない。だからアマチュアがプロに向かってヘタに「●●先生は」と比較しない方がいい。世間には知られていない触れられたくない弱点を暴くことになるかもしれないから。

- 2件の返信 61件のリツイート 133 いいね

- このスレッドを表示

- 今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

- 続き)を見せられて「君もこういう作品を見てデッサンを学ぶといい」とか言われて閉口されたらしい。ある時、有名な劇画家の作品を見て「このコマとこのコマの牛は何か写真資料を見て描いたんやろな。こっちのコマは形になっとらんもんな」と言われた。まだ20才くらいの私にはわからなかった(続く

- 1件の返信 65件のリツイート 122 いいね

- このスレッドを表示

- 今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

- 素人のかなりな人が絵のうまさは写実的な絵を描けることだと思ってる(無論そうでない人もいる)。『じゃりン子チエ』のはるき先生はああいうラフな絵柄の方だったけど実はすっごいリアルな絵も描ける方で0.×mm単位の制度の建築模型とかも作れる方だった。持ち込み時代に編集からヘタクソな劇画(続く

- 8件の返信 222件のリツイート 463 いいね

- このスレッドを表示

(以下引用)

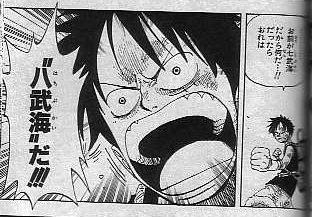

2010-06-28 なぜ『ONE PIECE』はつまらないのか?

まあ、ツィートをした人の言う「あるバレエダンサー」が実在しているかどうかも怪しいが、いたとして、その人が「バレエ漫画=いじめ」という既成のイメージで語っているのなら、おそらく60歳以上、いや、70歳以上の女性か、バレエ漫画のパロディを読んだことがあるだけだと思う。

あるバレエダンサーが以前「漫画のように意地悪したりされたりなんてことはない。そんな時間があったらみんな自分の練習をします。誰かを落としても自分が上がるだけの実力がなければ何にもならないから」と言っていたの思い出すな。

だが、手が刃になる、というのはネットフリックスアニメの「B the bigining」でも使われていたし、案外、大きな影響を与えた設定かもしれない。フィクションというのは奔放であっていいし、なまじ理屈っぽくする必要はない、ということだろう。

ちなみに、前にも書いたかもしれないが、実写版「どろろ」も案外よくできた映画で、妻夫木聡というのは、手塚絵にぴったりの顔だなあ、と思わせる。まあ、どろろ役を子供ではなく若い娘という設定にしたのはどうかなあ、と思うが、「どろろ」を下敷きにした翻案と見ればいいだけである。SFXも、だいたい良かったし、漫画の実写化、しかもファンタジーの実写化としては成功例の中に入ると思う。

『どろろ』は 数ある手塚作品の中でも「発表時の評価がひどかった」と 御本人が述懐されているのだが 当時からそれなりの人気はあったし 何よりアニメ化もされている 何度も映像化され トリビュート作品も多く 歿後三十年に制作されたアニメも高評価 むしろ 最高傑作に近い部類では?

浅利与一義遠 @hologon15 2月9日

浅利与一義遠 @hologon15 2月9日

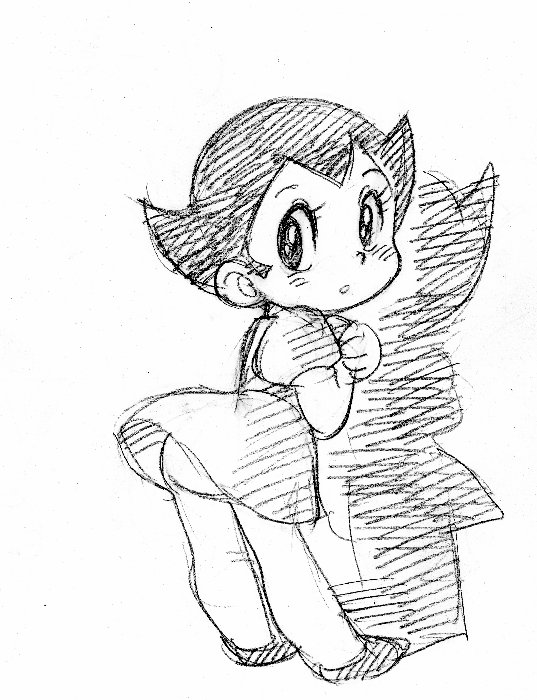

- 鉄腕アトムと言えば、これ。 アトムの、これを推せないリメイクや二次創作は、いかんのである。pic.twitter.com/a3Io46gOPM

- 5件の返信 69件のリツイート 227 いいね

- このスレッドを表示

- 今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

- 以前も書いたけど、手塚治虫の模写って、ガキの頃は一切やった事無くて、描くようになったのは、ここ20年くらい。 ガキからすると、線が多かったり、少ないキャラは似ないとかで、苦手だったからかな。(大体、オバQとか描いてた)pic.twitter.com/5lXHzMFvUu

- 2件の返信 117件のリツイート 385 いいね

- このスレッドを表示

まあ、「スーパーナチュラル」はほとんど見ていないので、想像しただけだが。

で、主人公が「写楽呆介」(字は不確か)と「和登さん」で、言うまでもなく「シャーロック・ホームズ」と「ワトソン」だ。ワトソンを可愛いボーイッシュな女の子にして「和登さん」というのは、キャラ作りとしてまさに神技だ。なお、呆介は、額の三つ目の目に絆創膏を貼ると知恵遅れの子供になる。そこが和登さんの母性愛をくすぐり、また額の目が現れると悪魔的に頭のいい「怪物」になる、というのがまたいい。きっとこちらは「力のある存在に弱い」という、女性の通有性を刺激するだろう。つまり、和登さんはメロメロ。今の時代のほうがウケる漫画かもしれない。「どろろ」が人気のようだし、今度は「三つ目が通る」のアニメ化希望。

命日だからじゃなく、偶然今日押し入れ整理中に謎の段ボール箱を掘り当てて、開けて見たら『三つ目がとおる』の切り抜きがごっそり。当時すでに連載と単行本でストーリーが全然違うのはファンの常識になってたので全て切り抜いていたんだね。完全版が出たからもう不要、とは言え処分はできないなー。