野手の守備力をデータから分析し評価する[1.02 FIELDING AWARDS 2019]中堅手部門

2019.11.30

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

『白蛇伝』って萌えアニメでリメイクできるんじゃない?←バチあたり

朗報 東京では9月に3回しか上映されなかった中国のアニメーション映画『白蛇:縁起』が2020年1月3日(金)から1月16日(木)まで出町座さんで特別上映

東京では9月に3回しか上映されなかった中国のアニメーション映画『白蛇:縁起』が2020年1月3日(金)から1月16日(木)まで出町座さんで特別上映 ☞https://demachiza.com/movies/5619 しかも期間中は東映動画の『白蛇伝』(1958)も上映

☞https://demachiza.com/movies/5619 しかも期間中は東映動画の『白蛇伝』(1958)も上映 ☞https://demachiza.com/movies/5608 前日譚と正編が同時が観られます

☞https://demachiza.com/movies/5608 前日譚と正編が同時が観られます pic.twitter.com/hyi7WbpWn9

pic.twitter.com/hyi7WbpWn9

初見退屈で「これ本当に面白くなるのかな」と不安だった第1章の舞台にキャラクターが集結。

絡まり合った因果を解きほぐしていく様は、会話してるだけなのに面白い…。

残り4話…時間をかけて家族と観る予定(*´д`*)

| 引地 秀一郎(倉敷商3年)投手 188/84 右/右 | |

今年の高校生投手の中でも、スケールが一番デカイのはと訊かれたら、この 引地 秀一郎 と応えるだろう。まだ荒削りなところはあるが、持っているエンジンは他の選手とは一味違う。 (投球内容) ノーワインドアップから、腕を思っきり振って投げ下ろしてきます。 ストレート 常時140キロ台~MAX150キロ ☆☆☆☆ 4.0 普段は140キロ台の速球を、両サイドに投げ分けてきます。そして勝負どころになって力を入れると、指にかかったときには150キロ前後まで到達します。そういったMAXで投げたときのボールの迫力は、全国の高校生の中でも一番ではないかと感じます。 また昨年まではコントロールもアバウトでまとまりの悪さが目立ったのですが、最後の夏は非常に球筋が安定していました。その証に、破れた倉敷商戦前までの2試合・16イニングでは僅か3四死球と少ない。また左打者には、厳しく内角を突いてきます。 変化球 スライダー・フォーク・カーブなど ☆☆☆ 3.0 スライダーの精度も高く、安心してストライクが取れます。また右打者の外角だけでなく、左打者への内角にもスライダーを食い込ませることができていました。その他にはフォークのような縦の変化も観られるのですが、この球は変化が早いのか? 見極められて見逃されることが多いこと。緩いカーブも結構使ってきますが、腕の振りが明らかに緩むので上のレベルでは使えないのではないのでしょうか。 その他 クィックは1.05秒前後とまずまずで、牽制は一息入れるように軽く投げる程度で。しかしストレートで最後まで押してくるように見せかけて、スッと最後はスライダーに切り替えたりとクレバーな駆け引きもできます。単なる力で押すだけの投手では、けしてありません。 (投球のまとめ) 力投派でありながら、ストレートのコマンドが高いのは評価できます。またスライダーでも、しっかりカウント整えることができるなど四死球で自滅する心配はありません。縦の変化の精度・カーブの際に腕が緩むなど、未完成の部分も目立ちます。しかしそれを補って余りあるほどの、伸び代・スケールを感じさせる素材は魅力です。 またクレバーな一面も垣間見られるなど、それまで抱いていた力任せの素材型というものを完全に払拭してくれた夏でした。この夏の内容が本物ならば、充分に上位指名を意識できる投手ではないのでしょうか。 (投球フォーム) 昨年はそうとう荒削りな投手でしたが、この一年で何が起こったのか? 昨年のフォームと比較して考えてみましょう。 <広がる可能性> ☆☆☆★ 3.5 お尻は最初バッテリーライン上に残りがちかなと思えるのだが、フォーム後半にはしっかり一塁側に落ちている。そのため身体を捻り出すスペースは確保でき、カーブで緩急をつけたりフォークのような縦の変化球を投げるのには無理はない。 前にステップさせて、「着地」までの粘りを作れている。このことにより、身体を捻り出す時間を確保でき、キレや曲がりの大きな変化球を投げられる下地はできている。昨年までは、クロスに踏み出すことで「着地」までの時間を確保。しかし今年は、大きく前にステップすることで粘りを作ることができている。この方が推進運動になり、コントロールは乱れ難いと考えられる。 <ボールの支配> ☆☆☆☆ 4.0 グラブは最後まで内にしっかり抱えられており、両サイドへのコントロールは安定しやすい。足の甲の地面への押しつけが短いのは気になるが、ボールが高めに抜けるようなことは少ない。「球持ち」がまだ並なので、この辺が改善されてくるともっと低めに集まりそう。気になるのは、顔が外を向いて投げるので、どうしても腕と顔の距離が開いてブンと肩で投げてしまい球筋が乱れやすい。もう少し内から腕が出てくるようになると、さらにコントロールは良くなるのではないのだろうか。昨年よりも足の甲の地面への押しつけが僅かでもできるようになったことが、大きな成長ではないのだろうか。 <故障のリスク> ☆☆★ 2.5 お尻は落とせるので、カーブやフォークを投げても窮屈にはなり難く、肘への負担は少ないのでは。気になるのは、ボールを持っている肩が上がり、グラブを持っている肩が下がってしまっていること。また顔と腕の振りとも距離があり、肩で投げている印象が強い。こうなると肩への負担が大きく、将来的に痛める可能性は高い。元々腕を強く振って来る力投派だけに、疲労も溜まりやすい傾向にある。肩への負担という部分では、昨年から変わっていなかった。 <実戦的な術> ☆☆☆★ 3.5 「着地」までの粘りはある程度あるので、けして合わされやすいフォームではないのだろう。しかし肩の「開き」はさほど隠せていないので、甘くない球でも踏み込まれて打たれてしまう危険性は少なくない。恐らくそのせいで球筋がいち早く読まれてしまい、フォークも見極められてしまうのだと考えられる。 腕の振り自体は素晴らしいので、勢いがあり空振りは誘いやすいはず。しかし「開き」が早いことや腕の振りが緩むことで、速球と変化球の見極めはつきやすくなってしまっているのでは?ボールには適度に体重を乗せてからリリースできており、打者の手元まで厚みのあるボールを投げ込むことができている。昨年よりも「体重移動」がよくなり、ボールの質が向上している。 (フォームのまとめ) フォームの4大動作である「着地」「球持ち」「開き」「体重移動」では、「着地」や「体重移動」などが良くなりストレートの質に改善がみられた一方で、「球持ち」「開き」など打たれ難さへの対策に課題があることがわかった。 コントロールを司る動作には優れている一方で、故障のリスクが高いのは気になる材料。今後ピッチングの幅を広げて行ける可能性はあり、その点はまだまだよくなる余地が残されている。優れている部分と劣っている部分が存在し、どちらがピッチングの全面に現れてくるのかで、結果は大いに変わってきそうだ。 (最後に) この一年でコントロールが大幅に改善され、ボールの質も球速に見合うものになってきた。まだまだ課題も少なくない荒々しさは残るものの、クレバーな一面もあり、投球を観ていても気持ちの不安定さは観られなかった。そういった意味では、こちらが思っていたよりも、かなり実戦的な投手であるということに驚かされた。 最上位でゆくには、ちょっと怖さ・リスクは残すものの、本格化したときのリターンは相当大きいであろう大器。ただし伸び悩む要素や故障のリスクも高いことを考えると、あまり入れ込み過ぎるのはどうだろうか? ハズレ1位や2位の間で指名される可能性は充分あると思うが、いの一番で指名するのには勇気がいる。そういった意味では2位あたりで、将来のエース候補として指名できるのが一番美味しい指名ではないかとみている。 蔵の評価:☆☆☆ (上位指名級) (2018年夏 岡山大会) |

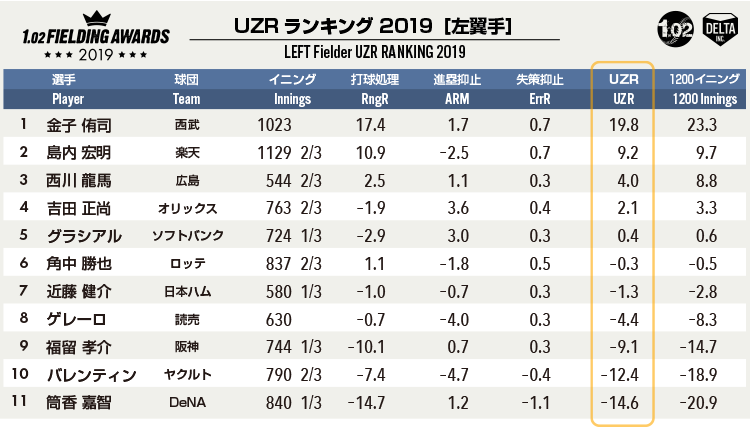

アナリストによる評価・分析に入る前に、1.02で公開されている守備指標UZR(Ulatimate Zone Rating)が2019年の左翼手をどのように評価していたかを確認しておきます。

UZRではこのようになりましたが、アナリストごとに考え方は異なります。アナリスト7人がそれぞれのアプローチで分析を行い、左翼手の採点を行った結果が以下の表です。

満場一致で金子侑司(西武)が左翼手部門の受賞者となりました。同点になった2位は、より2位票が多かった西川龍馬(広島)を上位としています。

2019.11.30

今年度も1.02では野手の守備における貢献をポジション別に評価し表彰する“1.02 FIELDING AWARDS 2019”の発表を行っていきます。

このアワードは、米国の分析会社であるBaseball Info Solutions(BIS)社が実施している“THE FIELDING BIBLE AWARDS”に倣った表彰とります。今季NPBの各ポジションで500イニング以上(投手に関しては規定投球回以上)を守った選手を対象に、1.02を運営する株式会社DELTAで活動する7人のアナリストが、それぞれの分析手法に基づいて守備での貢献を評価し、順位をつけ、良い順位を最も多く獲得した選手を最優秀守備者として選出するものです。

賞についての詳細は、イントロダクションとしてこちらにまとめていますのでご覧ください。昨季の受賞者はこちらから。

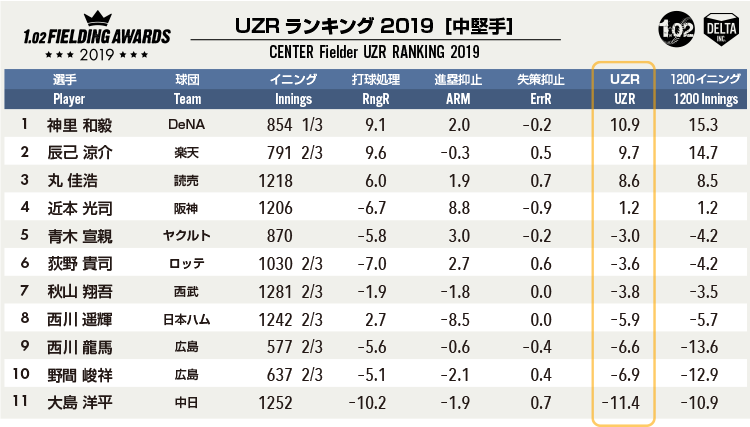

アナリストによる評価・分析に入る前に、1.02で公開されている守備指標UZR(Ulatimate Zone Rating)が2019年の中堅手をどのように評価していたかを確認しておきます。

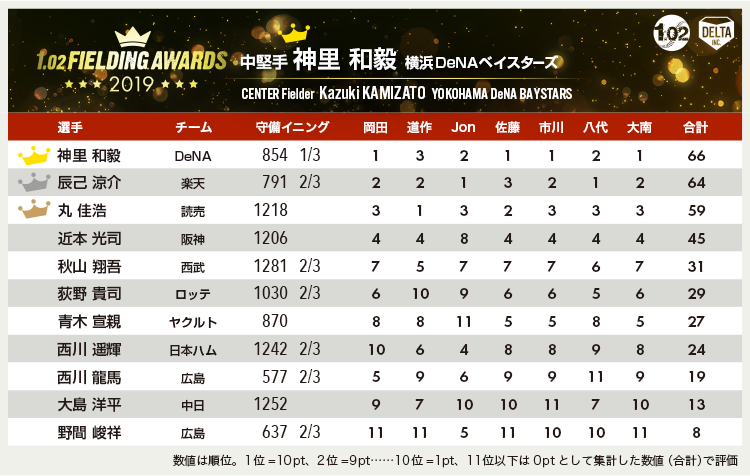

UZRではこのようになりましたが、アナリストごとに考え方は異なります。アナリスト7人がそれぞれのアプローチで分析を行い、中堅手の採点を行った結果が以下の表です。

辰己涼介(楽天)とわずか2ポイントとの競り合いを制し、神里和毅(DeNA)が中堅手部門の受賞者となりました。

しかしどのような分析を行いこうした評価に至ったかはアナリストごとに異なります。中堅手部門は参考として道作氏の分析を掲載します。