吹替のお仕事も忘れてはならない。TVシリーズ『警部マクロード』のデニス・ウィーヴァーのお声がいちばん有名だが『戦略大作戦』のドナルド・サザーランドもよかった。ご本人も意識していたバート・ランカスターの吹替も何本か担当なさっています(と)

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ハリウッドの大手プロダクションはすべてユダヤ資本であり、ハリウッドの作る映画がユダ金による宣伝活動の一部であるのは知る人は知っている。そして、ユダ金というのはアメリカの「奥の院」であり、アメリカ政治を動かしている「本当の権力」だ。ただし、ユダ金というのはユダヤ系上級国民のことであり、ユダヤ人全体を指すわけではない。(ハリウッドがユダヤ人迫害関連の映画を執拗に作り続けたのは、それがユダ金批判を封じる効果を持つからである。)

(以下引用)

俳優のカーク・ダグラスが2月5日に103歳で死亡した。ジョン・フランケンハイマーが監督した「5月の7日間」は軍の好戦派によるクーデターがテーマの作戦だが、その映画で彼は主役を演じている。

この映画の原作はジャーナリストのフレッチャー・ネベルとチャールズ・ベイリーが1962年に書いた小説。1961年7月にアメリカ空軍の参謀総長に就任したカーティス・ルメイをインタビューしたことが小説を書くひとつの切っ掛けになったとされている。

言うまでもなく、ルメイは第2次世界大戦の終盤、東京を含む日本の都市を焼夷弾を使った空爆で焼き尽くし、多くの非戦闘員を殺した作戦の責任者であり、広島や長崎へ原子爆弾を投下する上で重要な役割を果たした。

1948年にはSAC(戦略空軍総司令部)の司令官就任、50年6月に勃発した朝鮮戦争でも日本に対する以上の空爆を実施、朝鮮の人口の20%を殺したと本人も認めているほどだ。大戦中、アメリカ軍が日本へ投下したのは約16万トンだが、朝鮮戦争で投下された爆弾は約63万5000トンに達する。

ネベルとベイリーがインタビューした当時、ルメイはライマン・レムニッツァー統合参謀本部議長と同じようにソ連への先制核攻撃計画に参加、その準備としてキューバへアメリカ軍を侵攻させようとしていた。

このふたりを含む好戦派の計画を阻止したのが1961年1月に大統領となったジョン・F・ケネディで、1962年9月にはレムニッツァーの再任を拒否している。

その前にはCIAの長官と副長官が解任されている。1961年11月には長官だったアレン・ダレスを、62年1月には副長官だったチャールズ・キャベルを大統領はCIAから追い出したのだ。ルメイをSACの司令官に留めたことがケネディにとって致命傷になったと考える人もいる。

ソ連に対する先制核攻撃の準備が進められる中、アメリカ国内ではファシズムに反対する人びとの粛清が始まる。映画界へもその波は押し寄せ、下院の非米活動特別委員会が1947年9月にハリウッドのシナリオ作家、監督、俳優ら19名に対して召喚状を送り、10月23日に出頭するように命じている。

そのうちのひとりはドイツから亡命していた著名な劇作家のベルトルト・ブレヒト。指定された日に実際、証言させられたのは11名だった。そのうちブレヒトを除く10名が「ハリウッド・テン」と呼ばれている。

そのうちのひとりが脚本や小説を書いていたドルトン・トランボで、自分の名前で仕事することができなくなった。トランボが自分の名前を取り戻したのはスタンリー・キューブリックが監督、カーク・ダグラスが主役を演じた1960年公開の「スパルタカス」。映画のクレジットにトランボの名前が明記されたのだ。

しかし、現在のハリウッドは支配層の利益に反する作品を作ることは不可能な状態になっている。表現の自由は失われた。エル・サルバドへアメリカの軍や情報機関が関与している実態を描いた1986年公開の「サルバドル」、ベトナム戦争を描いた86年公開の「プラトーン」、89年公開の「7月4日に生まれて」、93年公開の「天と地」、あるいは87年公開の「ウォール街」や91年公開の「JFK」を監督したオリバー・ストーンによると、冷戦が終わってから情況は悪くなり、今では軍を批判したりイラク戦争を取り上げることが困難になっているという。有力メディアと同じように、単なるプロパガンダ機関になったということだ。

以前にも書いたことだが、「5月の7日間」を映画化するようフランケンハイマーに頼んだのはケネディ大統領である。1962年にホワイトハウス報道官のピエール・サリンジャーを介して依頼したのだが、その大統領は映画が公開される3カ月前にテキサス州ダラスで暗殺された。当時、ダラスの市長はチャールズ・キャベルの弟だ。

映画の原作が書かれる切っ掛けになる話をしたルメイに対し、ケネディ大統領が暗殺された翌年に日本政府は「勲一等旭日大綬章」を授与している。

ちなみにショーケン(萩原健一)の演技は「灰とダイヤモンド」のチブルスキーの演技を研究して作ったのではないか。あるいはゴダール映画のベルモンドかもしれない。優れた演技者はまったくオリジナルでその演技上の個性を作るというより、自分の演技の「先生」を発掘するのが上手いのだと思う。なお、赤木圭一郎はもちろん、ジェームス・ディーンであるが、その死まで似ていたのは完全な偶然なのか、圭一郎の深層心理に死への願望があったのか、分からない。

沢田研二も演技の上手い人だったが、あの演技に「オリジナル」があったのかどうかは分からない。あまりに自然すぎる演技なのである。まったくカメラや人の目を意識しないで演じられるというところに、元歌手などが演技が上手い理由があるような気がする。舞台俳優などは最初から作り物としての演技だから、身振りも発声なども自然のものではないはずだ。それが昔の俳優の演技の「臭み」だったと思う。

日活の黄金時代を支えた映画俳優の宍戸錠(ししど・じょう)さんが、86歳で死去した。NHKニュースなどが報じた。

【宍戸錠さんの画像集】

TBSニュースが関係者の証言として報じたところによると、1月21日に東京・世田谷区の自宅で倒れているのが見つかり、警察官や救急隊が駆けつけたが、現場で死亡が確認されたという。

宍戸さんは1933年、大阪生まれ。1954年、日大芸術学部演劇科在学中に、日活ニューフェイス第一期生に合格した。

著書を出した新潮社の紹介文によると、1955年に『警察日記』で初出演後、二枚目俳優として売り出していた。しかし、日活映画が石原裕次郎の登場で黄金期を迎えたとき、鳴かず飛ばずの下降線をたどり始める。日本の男優にあって初めて美容整形手術(豊頬手術)を受け、大きくイメージを変えた。

「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」によると、美容整形後は小林旭さんの「渡り鳥」シリーズ、赤木圭一郎さんの「拳銃無頼帖」シリーズなどで敵役として売り出し、「エースのジョー」と呼ばれて人気を集めた。

やがて、「元祖ドッキリカメラ」の司会や「食いしん坊!万歳」などテレビの世界にも進出。スポニチによると、2001年3月に美容整形で入れた頬の隆起を切除する手術を受けて、無事に成功している。

2009年のNHK大河ドラマ「天地人」では、主人公・直江兼続の伯父にあたる直江景綱を演じていた。ただ、2013年に東京・世田谷区の自宅が全焼してからは露出が減っていた。

ハフポスト日本版・安藤健二

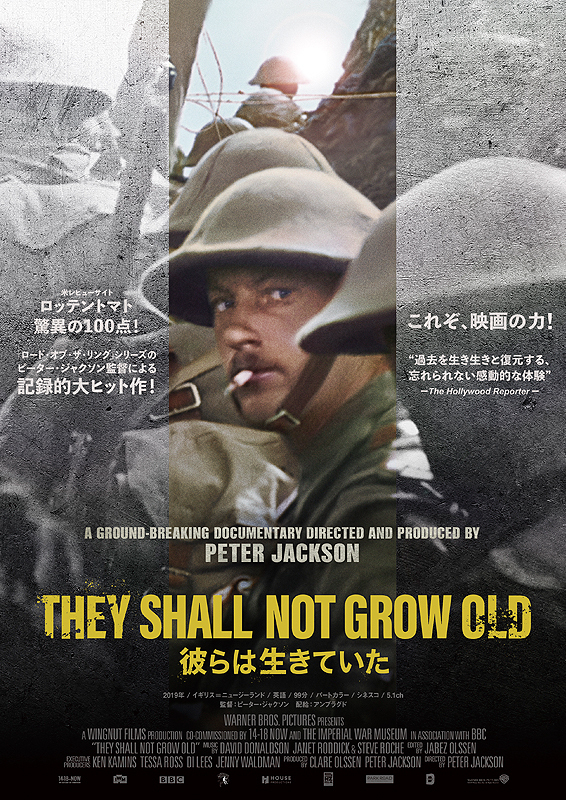

なお、なぜ彼らが年を取らないのかというと、その「彼ら」とは記録フィルムの中の兵士たちで、その多くは戦場で、若くして死んだからである。

>帝国戦争博物館に保存されていた記録映像を再構築して1本のドキュメンタリー映画として完成。2200時間以上あるモノクロ、無音、経年劣化が激しく不鮮明だった100年前の記録映像にを修復・着色するなどし、BBCが保有していた退役軍人たちのインタビューなどから、音声や効果音も追加した#tama954

で、下に「細田守へのアンチテーゼ」とあるが、私も含め、多くの映画ファンがこの映画タイトルを初めて聞いた(見た、読んだ)時に思った、あるいは連想したのは細田守だろう、というのが私の推測だ。それも悪い意味での連想だ。「新海誠も、細田守の方向に行ったのではないか」、という疑念を多くの人が抱き、それがあの不入りの最大原因だったと思う。

(注:これは私の勘違いで、かなりヒットしたらしい。いや、私はまったくこの映画の評判をネットで聞かなかったので、不入りだったとばかり思っていた。下にウィキより転載。)

興行成績

日本では、2019年(令和元年)7月19日に全国公開され、7月20日から21日の観客動員数で初登場1位となった。最初の3日間で動員数は115万9020人、興行収入は16億4380万9400円に達し、前作の『君の名は。』対比128.6%を記録した[43]。週末の全国映画動員ランキングで3週連続で1位を獲得した[44]。公開から8月21日までの34日間の興行収入が100億円を突破し、2作連続100億円を突破するのは日本の映画監督では宮崎駿に続く2人目の達成となった[45](通算2作なら本広克行を加えて3人目)。公開から10月1日までの75日間の観客動員数が1000万人を突破した[46]。11月11日までには、累計観客動員数は1042万人を超え、興行収入は139億円を突破し、日本で公開された映画で歴代興収は12位となっ

(以上引用)

つまり、誰も見たくもない、「作者の空想上の家族を映した『ホームビデオ』を映画館で見せられる」という地獄を細田守の最近の映画の観客は味わうわけだが、「天気の子」というタイトルはその地獄を連想させられるのである。

では、なぜ「君の名は。」は大ヒットしたのか。これは単純であり、タイトルからすでに「恋愛要素が確実にある」ことが示されており、しかも「愛する人の名前を、その人を愛した後で知る」という、「すれ違い要素」「メロドラマ要素」が入っていることも題名から分かる。これは、昔の佐田啓二と岸恵子の「君の名は」を知っている人も知らない人も、題名から感じ取れるのだ。

映画館に行ってまで「家族」の話かよ、と多くの人は心の底で思っていると思う。「家族」とは毎日を無事にすごせればそれが最高という存在であり、映画的なドラマ性とは方向が正反対なのだ。たとえそれが「疑似家族」でもそうであり、家族にドラマ性が生まれるのは「悲劇」の場合だけ、と相場が決まっている。そして、普通の人間なら、家族の悲劇は誰も見たくないのである。「万引き家族」のような疑似家族でもそれは同じだ。だから、映画祭で賞を取っても、ヒット作にはならないのである。

だが、恋愛はそれだけでドラマである。特に美男美女の話なら、観客はそのどちらかを自分に置き換えて陶酔できる。悲劇なら悲劇で、「自分は安全な場所にいて」その悲劇のドラマ性に陶酔できるのである。

フローライト@今日どこさん行くと? @FluoRiteTW 2016年4月11日

デビッド・リンチの「エレファントマン」は舞台劇の映画化だが、映画版とは異なり、舞台では、その美貌の真っ盛りだったデビッド・ボウィがそのままの顔で「最高に醜悪」な奇形児エレファントマンを演じ、観客はそのボウィの背後に実際のエレファントマンを想像しながらその劇の進行を見る、というものだったらしい。つまり、ボウィが演じたのは醜いエレファントマンの精神の美しさの象徴だったのである。これこそが、「観客を信じる」作り方であり、多くの実写化は「作り手側がすべてを支配しようとする」傲慢さを持っている。

Vulture記者:

「キャッツを善と悪のベクトルで判断するのは間違いだと思う。愛情を込めて言うと、あれは怪物だ」

ジャーナリストDavid Farrier氏:

「13歳の頃、両親がネコの繁殖を始めた。鳴き声を上げあさり歩き、とめどなく交尾するネコたちの光景が今も目に焼き付いている。25歳になると自分はケモナーの友人とつるむようになった。彼らは毛皮のスーツを着込み発情。鳴き声を上げながら性交渉を続けていた。そして37歳になった自分は『キャッツ』を観た。13歳と25歳の自分を追体験しているようだった。これは映画ではなくカオスである」

Polygon記者:

「キャッツとは、第三の目が開きアストラル界を覗き込むことができるようになるような幻覚体験である」

ロサンゼルスタイムズ記者:

「キャストが『幸せって何かを思い出した』と歌っていたが、劇場の出口の光を見たときにも同じことを思い出せるはずだ」

The Beat記者:

「キャッツはゴミ 映画である。犬の生誕以来、猫にとって最悪の出来事だ」

ニューヨークタイムズ記者:

「これまで知られていなかった不浄なポルノのジャンルにうっかり遭遇したような体験だ。発情した毛皮のバケモノたちが舌を使ってミルクを飲み、いやらしい声をあげるたびに、FBIが劇場に乗り込んで来るのではないかと思った」

ハリウッドリポーター記者:

「キャッツは今年見た中で一番酷い映画だ。あまりに醜い映画だったので、記憶から消せないかと願うほどだ」

映画評論家Robbie Collin氏:

「自分の脳みそが寄生虫に蝕まれているのでは?と感じるほどだった。キャッツの映画体験はストレスが多すぎて偏頭痛を伴った」

io9記者:

「絶対に見てはいけないものを、絶対に見られてはいけないものを、観客は目撃することになる。畏怖の念を抱くはずだ」

SlashFilm記者:

「バカと天才は紙一重というが、キャッツとはその紙の上に毛球を吐き捨て、それをケツでなすりつけてくるような映画だ」

つまりこの看板に釣られて見に行った人は、ヤマタノオロチのあまりのしょぼさにガッカリすること請け合いである。ついでに言えば、そのヤマタノオロチとスサノオノミコト(三船敏郎)の戦いも非常にしょぼい。何しろ怪獣がハリボテなので、同じ画面に両者が存在することがほとんどなく、三船が剣を構えて何やら演舞をし、力んでみせるだけなのである。

ただし、最後の日本武尊(三船の二役)の死の場面はまさに日本映画の美点と言うべき情感に溢れた名場面である。白鳥になって飛んでいく日本武尊の魂を女たちが追いかける様は涙がこみ上げる。

子どもが泣きそうなくらい大迫力の看板ですね アート作品と言えそうな気がしてきます。どんなふうに制作設営していたのでしょう

アート作品と言えそうな気がしてきます。どんなふうに制作設営していたのでしょう

日本誕生ということはヤマタノオロチのところですね?#ロイヤル劇場 フロア展示写真 – 場所: 柳ケ瀬 日の出町商店街

私は「フラッシュゴードン」は漫画も映画も見たことが無いが、そのパロディである「フレッシュゴードン」(「フレッシュ」は「生肉」の意味。)は何故か見ている。というのは、名優、マックス・フォン・シドーが敵の大物(モンゴル人風のメーキャップ)を演じていて、彼がこんな際物映画に出るなら、きっと面白いだろうと思ったからである。下ネタが多いだろうという予想の通りだったが、映画の出来はまあまあだったか。しかし、三流SF映画には、SF映画への愛情があふれていて、その稚気が楽しいのである。

それはともかく、外国の名優や大物俳優は、時々お遊びで変な映画に出るところが面白い。ただし、当人にユーモアセンスが無いと無残である。別にふざけた演技をしろというわけではなく、真面目に演じるほど面白いのだ。メリル・ストリープなど、喜劇に出るとまったく面白くない女優である。当人にユーモアセンスが無いというか、落語界で言う「フラ」(存在そのもののおかしみ)が無いのだろう。ロバート・デ・ニーロも同じ。