水戸黄門も宮本武蔵も昔はヒヒや怪獣を退治してたんですよね。目玉の松ちゃんの例をひくまでもなく、特撮時代劇がそもそもの始まり。日本映画の「もうちょっと大人が見れる奴にしよう」というダークナイト症候群は80年ぐらい前に起きてた。のかも。

ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です

管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(06/09)

(06/09)

(06/08)

(06/08)

(06/08)

(06/06)

(06/05)

(06/04)

(06/04)

(06/03)

最新TB

プロフィール

HN:

o-zone

性別:

非公開

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

P R

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

前にも書いた気がするが、私は「ダークナイト」はまったく面白いと思わないのだが、映画館で見たら評価が変わるかもしれない。家のテレビで見たら、いくら大画面テレビでも、何が面白いのか、分からない。(「ライジング」は映画館で見たが、途中までしか見ていない。)主人公が「何が正義か」でグダグダ悩むところなど、最低だと思う。いや、悩んでもいいのだが、悩んでいる暇にひとりでも多くの人を救えよ、と思う。カネがあるんだから、いくらでも方法はあるだろう。

で、下のツィートを載せたのは、「ダークナイト症候群」という言葉が実に的確だな、と思ったからである。もともと子供むけのネタであるマーベルコミックスあたりを使った映画を、少し哲学風味をつけて「これはただの娯楽映画ではないぞ」という化粧を施したら、いっぺんに「ダークナイトは凄い」と叫ぶ層が増えたのが、「ダークナイト症候群」である。いや、あの映画の監督が達者なことは認めるが、映画そのものは「娯楽映画の本道を踏み外した」だけでなく、映画ファンや映画作りに悪影響を与えている気がする。

まあ、「エバンゲリオン症候群」もそれに近いが、自分がそれに共感し中毒するか、拒否反応を起こすかは髪の毛1本の違いである。

で、下のツィートを載せたのは、「ダークナイト症候群」という言葉が実に的確だな、と思ったからである。もともと子供むけのネタであるマーベルコミックスあたりを使った映画を、少し哲学風味をつけて「これはただの娯楽映画ではないぞ」という化粧を施したら、いっぺんに「ダークナイトは凄い」と叫ぶ層が増えたのが、「ダークナイト症候群」である。いや、あの映画の監督が達者なことは認めるが、映画そのものは「娯楽映画の本道を踏み外した」だけでなく、映画ファンや映画作りに悪影響を与えている気がする。

まあ、「エバンゲリオン症候群」もそれに近いが、自分がそれに共感し中毒するか、拒否反応を起こすかは髪の毛1本の違いである。

唐沢なをきさんがリツイート

PR

この映画の一部を紹介したツィッターの文章を読んで、私もかわぐちかいじの「僕はビートルズ」(原作は、某雑誌の新人コンテストの原作部門優勝作品だったと思う。)と同じではないかと思ったが、一番肝心の「ビートルズを知らない世界で、ビートルズのコピーをして有名になる」という部分が書かれていなかったので、ここに書かなかった。下のツィートでは消えている部分の内容を見ると、明らかに「パクリ」である。さて、日本から文句は出ないだろうか。

はぁとふる売国奴さんがリツイート

おおひなたごう

@gooohinata

2月12日

その他

『僕はビートルズ』だよな、これ。

ある日、目が覚めると自分以外の誰もビートルズを覚えていなかった ダニー・ボイル最新作『Yesterday』のトレーラー映像公開 - amass

0件の返信

68件のリツイート

106 いいね

返信

リツイート

68

いいね

106

はぁとふる売国奴さんがリツイート

おおひなたごう

@gooohinata

2月12日

その他

『僕はビートルズ』だよな、これ。

ある日、目が覚めると自分以外の誰もビートルズを覚えていなかった ダニー・ボイル最新作『Yesterday』のトレーラー映像公開 - amass

0件の返信

68件のリツイート

106 いいね

返信

リツイート

68

いいね

106

私がアルバート・フィニーを知ったのは「トム・ジョーンズの華麗な冒険」(この日本語タイトルは大嫌いである。)の時だが、映画を観る前に原作小説(もちろん日本語訳)を読んでいたので、映画の彼を見た時には少々がっかりした。もっとハンサムな男を想像していたのである。そのために映画に没頭できなかったのだが、原作の持つコメディ性を最大に活かした、いい映画化だったと思う。

英国の俳優は、味のあるいい役者が多い。難点は、美人女優がほとんど出ないことである。美少女役者は時々出る。まあ、そもそも美人が少ない国だろうと思うwww その代わり、男がわりといい顔をしているからホモだらけになるwww

英国の俳優は、味のあるいい役者が多い。難点は、美人女優がほとんど出ないことである。美少女役者は時々出る。まあ、そもそも美人が少ない国だろうと思うwww その代わり、男がわりといい顔をしているからホモだらけになるwww

町山智浩さんがリツイート

アルバート・フィニー死去。ブリティッシュ・ニューウェーヴの名優。『土曜の夜と日曜の朝』『トム・ジョーンズの華麗な冒険』、オードリーと共演の『いつも2人で』、『オリエント急行殺人事件』のポアロと『ドレッサー』の怪演に芝居の醍醐味を知る。監督作『チャーリー・バブルズ』もよかったな。

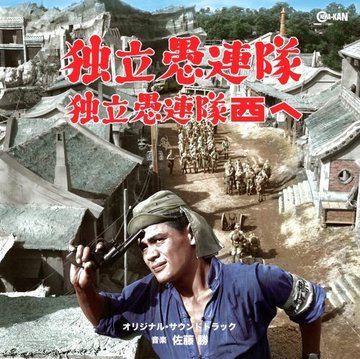

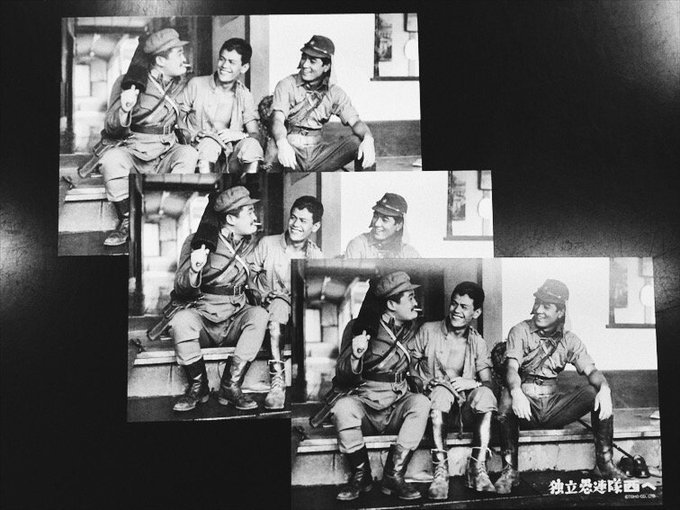

佐藤勝と佐藤允はたぶん無関係だと思うwww 佐藤允は、あの顔だけで「和製リチャード・ウィドマーク」みたいな印象だが、どちらかと言えば、宍戸錠に近い「ユーモラスだが腕の立つ、魅力的な悪役キャラ」という役柄が似合っていたと思う。笑顔は悪役を演じた時のバート・ランカスター風に「ニカッ」と笑う。

で、佐藤勝と言えば、何と言っても「用心棒」の劇伴が最高で、ラストシーンの最高に盛り上がって、パッと断ち切る、その気合(漱石の「猫」に出てくる「ようぜんいっけつ」という言葉が最適だが、漢字を忘れたし、パソコンの漢字検索機能では出てこない。)とリズムの素晴らしさは、映画史上に残る劇伴だと思う。ここで劇伴と書いたのは、通常の「名作映画」などで使われるような、「映画と切り離して演奏できる」類の曲(テーマ曲)ではなく、まさに映画の内容と一体化し、映画を盛り上げるための音楽である。

最近の映画で、こうした劇伴の名人には誰がいるのか、私はまったく知らない。

で、佐藤勝と言えば、何と言っても「用心棒」の劇伴が最高で、ラストシーンの最高に盛り上がって、パッと断ち切る、その気合(漱石の「猫」に出てくる「ようぜんいっけつ」という言葉が最適だが、漢字を忘れたし、パソコンの漢字検索機能では出てこない。)とリズムの素晴らしさは、映画史上に残る劇伴だと思う。ここで劇伴と書いたのは、通常の「名作映画」などで使われるような、「映画と切り離して演奏できる」類の曲(テーマ曲)ではなく、まさに映画の内容と一体化し、映画を盛り上げるための音楽である。

最近の映画で、こうした劇伴の名人には誰がいるのか、私はまったく知らない。

唐沢なをきさんがリツイート

【発売中】

公開から約60年、多数の秘蔵音源を引っさげて初の単独CD化!

佐藤勝「独立愚連隊/独立愚連隊西へ」発売中!

解説書には佐藤允の実子・佐藤闘介による書き下ろしコラムも掲載!

シネマ館でお買上げのお客様に先着で、ポストカードを差し上げてます!!#佐藤勝 #岡本喜八 #佐藤允

私はシルベスター・スタローンの顔が嫌いなので、彼の出た映画はほとんど見ていない。見ても、最後まで見た作品は無いのではないか。しかし、映画作りのアイデアとして、「ロッキー」は良いアイデアだったとは思う。ただし、完全な無から作ったのではなく、モハメッド・アリが、無名の白人中年ボクサーを試合相手に選び、それをそのボクサーが受けて立ち、実に素晴らしい試合になったという事実が元になっている。ただ、試合に至るまでに無名ボクサーの日常や恋を描いていく、というのが私にはあまり好きになれない「ハリウッド的」映画作法(さほう、ではなく、さくほう)で、それなら、「あしたのジョー」のように恋話はあくまでさらりと描き、それを切り捨てて試合へ向かう主人公の気持ちの高まりを描いて行くほうがむしろドラマチックだよな、と思う。「ロッキー」を見るくらいなら、モハメッド・アリの試合を見たほうがいいと思うわけである。なお、ボクシング映画自体が嫌いなのではない。ポール・ニューマンの「傷だらけの栄光」や、カーク・ダグラスの「チャンピオン」は好きな映画である。

それはともかく、或る映画の面白さが分からない、という相手に、その映画のどこがどう面白いのか、説明できるものだろうか。映画に限った話ではない。面白さ、というものには普遍性があるわけではなく、ほとんどが鑑賞する側の主観の域を出ないと思うのだが。

それはともかく、或る映画の面白さが分からない、という相手に、その映画のどこがどう面白いのか、説明できるものだろうか。映画に限った話ではない。面白さ、というものには普遍性があるわけではなく、ほとんどが鑑賞する側の主観の域を出ないと思うのだが。

はぁとふる売国奴さんがリツイート

町山智弘の社会的発言には賛同することが多いが、「映画評論家」としての姿勢は、御自分の言葉と逆に、「葉を虫眼鏡で覗いている」感じを彼のツィッターからは受ける。彼の映画評論自体は、動画で幾つか見たが、だいたいそんな感じ。つまり、映画的教養とか、映画のデティールへの拘りが強すぎて「木全体が見えない」印象があるわけだ。たとえば映画製作者の中のホモ的な視線やホモ的なつながり(昔なら、単なる仕事仲間の友情である)への異常な言及。黒澤映画にまでそういう見方を持ち込むのが鬱陶しい。

ただ、映画史的には無視されがちな名画をも拾い上げる姿勢はとてもいいと思う。

(以下引用)

ただ、映画史的には無視されがちな名画をも拾い上げる姿勢はとてもいいと思う。

(以下引用)

映画や音楽は「表現」です。暗号やクイズではありません。葉を虫眼鏡で覗いてばかりだと木全体の形を見失います。レコードを逆回転で聴いて秘密のメッセージを探す前に、まず曲そのものを聴こうよと言ってるだけです。

DVDで出ているなら、ぜひご覧になったほうがいい。

三船敏郎が一番作りたかったのは「西遊記」だったと言う。「七人の侍」の菊千代の動きは、孫悟空のイメージがある。

この「大盗賊」は三船敏郎がプロデュースもした作品だったと思うが、まさに三船の童心が溢れていて、楽しい。子供のころに見た映画の中では、洋画の「魔法の剣」と並んで、面白さが抜群だった。まさしく、子供はこういうのが見たいのだよ。

宮崎駿の作品群は大人も子供も楽しめるのだが、大人の共感を得るために、やはり子供には難しい内容を籠めているところもあって、実は子供は完全には理解できないと思う。子供はもっと単純な面白さを好むものだろう。宮崎駿以外でも、たとえば、庵野秀明の「シン・ゴジラ」は大人が見て面白いものであって、あの中の政治部分は大人のためのものであり、製作者が子供を放りだしていると思う。

三船敏郎が一番作りたかったのは「西遊記」だったと言う。「七人の侍」の菊千代の動きは、孫悟空のイメージがある。

この「大盗賊」は三船敏郎がプロデュースもした作品だったと思うが、まさに三船の童心が溢れていて、楽しい。子供のころに見た映画の中では、洋画の「魔法の剣」と並んで、面白さが抜群だった。まさしく、子供はこういうのが見たいのだよ。

宮崎駿の作品群は大人も子供も楽しめるのだが、大人の共感を得るために、やはり子供には難しい内容を籠めているところもあって、実は子供は完全には理解できないと思う。子供はもっと単純な面白さを好むものだろう。宮崎駿以外でも、たとえば、庵野秀明の「シン・ゴジラ」は大人が見て面白いものであって、あの中の政治部分は大人のためのものであり、製作者が子供を放りだしていると思う。

唐沢なをきさんがリツイート

メガヌロンとは、たぶん、映画「ラドン」で、ラドンが登場する少し前に、その予兆みたいに出現する小怪獣で、体長5メートルから10メートルくらいのヤゴみたいな奴である。確か、ラドンがそれを捕食するのではなかったか。誰かが書いていたが、人間を捕食するメガヌロンをさらにラドンが捕食する、ということでラドンの大きさが現実的な感覚で捉えられて恐怖が体感的になるわけだ。

「ラドン」は、ラドン登場までが最高で、その後の印象は薄い。

「モスラ」も同じである。小美人(ザ・ピーナッツ)が歌を捧げることで、モスラの神話性が観客に伝わる。おそらく、モスラが一部で人気が高いのは、その作劇術の巧妙さにあると思う。

なお、小美人は、ドラクエ3のラーミア登場の時にも換骨奪胎されて使われている。明らかに、あの双子が声を揃えて語る場面は「モスラ」を意識して作っていると思う。

「ラドン」は、ラドン登場までが最高で、その後の印象は薄い。

「モスラ」も同じである。小美人(ザ・ピーナッツ)が歌を捧げることで、モスラの神話性が観客に伝わる。おそらく、モスラが一部で人気が高いのは、その作劇術の巧妙さにあると思う。

なお、小美人は、ドラクエ3のラーミア登場の時にも換骨奪胎されて使われている。明らかに、あの双子が声を揃えて語る場面は「モスラ」を意識して作っていると思う。

- 北崎 拓@ますらお 波弦、屋島編連載中!さんがリツイート

いいキャスティングだと思う。岸田森のレクター博士がぴったりなのは言うまでもないが、山口百恵の「被害者役が抜群に似合う」薄幸そうな顔が、クラリス刑事(と言ったか)にぴったりだろう。実際には三人娘の中でもわりと幸せな後半生を生きたと思うのだが。

あるいは、逆に、ガッキーのようなラブコメが似合う女優にクラリス役をさせるとエロいかもしれない。

今にして思えば、岸田森とか成田三樹夫(字はこうか?)のような「特殊な役が似合う俳優」は貴重な存在であり、そういう俳優がいないのが今の映画界のつまらなさのひとつの原因かもしれない。

あるいは、逆に、ガッキーのようなラブコメが似合う女優にクラリス役をさせるとエロいかもしれない。

今にして思えば、岸田森とか成田三樹夫(字はこうか?)のような「特殊な役が似合う俳優」は貴重な存在であり、そういう俳優がいないのが今の映画界のつまらなさのひとつの原因かもしれない。

はぁとふる舞国土@3日目東ス26aさんがリツイート