異世界に転生しちゃった女の子が、ビクトリノックスの多機能ナイフ一本で必死に生きるラノベは無いんですか?早く書かないとワシが描いちゃうよ

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

1)食人種が主人公である。

2)「君」とは豚とか牛とか鳥である。

3)膵臓を食べると自分の膵臓が強化されると信じている未開人の話である。

のどれかだろうか。それとも「食べる」とは臓器移植の比喩だろうか。

まあ、いずれにしても、こういう気持ち悪い題名の作品はまったく観る気も読む気もしない。

なお、膵臓だからいいものの、「腎臓」だと小便の匂いがひどくて、イギリス人という味覚ゼロ人種しか食べないらしい。

(以下引用)

作者自身は『不思議の国のアリス』は昔から不穏な雰囲気が怖くてしかたない物語です。

あれを「愉快・楽しい」作品のように言われることがあることがよくわからなかったのですが、面白いアリス映画がありまして。

ヤン・シュヴァンクマイエル監督の映画「アリス」

子役の少女と人形アニメーションの合成による短編映画で、この人形のウサギがなんというかこの…怖い。

映像も子供の頃に見た悪夢のようで「これこそが作者の中のアリスのイメージ」という感じです。

興味のある方はぜひ。

簡単な例を挙げれば、ロビンソン・クルーソーの面白さである。

(以下引用)

「西遊記」「水滸伝」「三国志演義」すべてライトノベルである。だからこそ、永遠の生命を持ち、いまだにその亜流を続々と生産している。RPG的なゲームの骨格もそれ。

弓月 光 @h_yuzuki 11時間前

真面目女子かw RT @1lfD6laDrSS8sAd: 猥褻ライトノベルが図書館にか…。そういや私が小学生の時、学級文庫に弓月光の「ボクの初体験」を持ってきた勇者がいて、内容を読んだ女子どもに学級会で猥褻漫画として吊るし上げをくらっていたな。今見るとそうでもないんだが^_^

以上は単なる前置きで、私が別ブログで山口記者(という名前だったか。安倍友記者だ)のレイプ事件に関して「処女のレイプと非処女のレイプ」という記事を書いた時、「処女とジョジョって似ているなあ」と思って、「ショジョの奇妙な冒険」というおふざけ小説をこのネタで書けるのではないか、と考えたのだが、よく考えると処女が奇妙な冒険をする有名な作品が既にあった。「博士の奇妙な愛情」の脚本家、テリー・サザーンの小説で、映画化もされた「キャンディ」である。この作品はヴォルテールの「カンディード」が下敷き(エロ版的な換骨奪胎)だ、とも言われているが、要するに処女の可愛い娘がセックスに憧れてさまざまな性的冒険をするが、いつも障害が起こってなかなか処女を失わず、最後に失うのだが、何とその相手は……という、おふざけ小説だ。

考えてみれば、この小説が話題になったころは、アメリカでもまだ処女性というものが一定の価値を持っていたのだなあ、と小説の内容から推定できる。

一般小説で言うと、上橋菜穂子の「守り人」シリーズなどは、ドラマを成り立たせるためにわざと困難な状況を作っている面が多々あるように見える。人物たちがちゃんと他の人物に「説明」しさえすれば、面倒は何も起こらなかったのではないか、という場面が多いように見えるのである。まあ、漠然とした印象だが。これも「嘘」の一種だと私は思う。ストーリーのためのストーリー、ドラマのためのドラマ。額面以上に評価されすぎの作品だと思う。

ドラマはもともと作り事ではあるが、「合理性」や「自然さ」が無いと読者に「嘘だ」という印象を与えるのである。作り事だから嘘と感じるわけではないのだ。意図的に困難を作り出し、ではその困難をどう解決するか、という段になってとんでもない「デウス・エクス・マキーナ」が出てきたら、読者は腹を立てるわけである。

(以下引用)

羽海野チカは、ニコ・ニコルソン『マンガ道場破り・破』の中で、マンガ家にとって一番大事なことを「嘘をつかないこと」だと書いている。

ニコ・ニコルソンが描いてきた原稿を直す際に、

「気の弱いこの子がここでこんなこと言うかなぁ…」

と疑問を呈する。ニコ・ニコルソンは、「でも話の流れ上、そうしないとバトルにならんので」と羽海野の疑問を退けようとする。羽海野の再反論。

「私なら… 最初から台詞の応酬を書いていって…

『この子はこんな選択肢選ばないなぁ』となったら

話の筋を変えるよ」

これが羽海野のいう「嘘をつかないこと」、つまり「嘘の感情を描かない」ということであり、別の言い方をすれば、キャラクターをストーリーの従属物にしない、ということでもある。(ただ、ニコ・ニコルソンの『破』を読むと、別の作家は逆にストーリーを大事にしている方法を取っており、それは作家が選ぶ方法の一つに過ぎないのであろうが。)

それこそが「守り人」シリーズの最大の長所だ、というファンが大半だろうとは思うが、私から見ると、

「せっかくこれだけリアリティのある描写力と構成力を持っているのに、なぜナユグ世界との往来などというつまらないファンタジー描写ですべてを台無しにするのだろう」

と思うわけである。

ナユグ世界の描写をいかに丹念にやろうと、所詮はファンタジーであり、大人の読者が没頭できるようなものではない。私などから見ると、ファンタジーはどうでもいいから、さっさと権力闘争の物語に戻れ、と言いたくなるのだ。特に「天と地の守り人」は、国家間の戦争や策謀の部分が面白いだけに、定期的に挟まれるファンタジー描写にいらいらさせられる。

同様の異世界ファンタジーの一つ、「デルフィニア戦記」もファンタジー部分はあるが、その割合は非常に小さく、「現実世界(人間世界)」部分の話とのバランスがいい。(ただし、こちらもファンタジー部分は私には非常につまらない。)

「異世界物」と言えば、田中芳樹の「アルスラーン戦記」や「マヴァール年代記」が代表的だと思うが、後者にはほとんどファンタジー性は無い。地球上のある時代のある場所にあってもおかしくない世界で、地球上の人間と同じ思考や嗜好を持った人々が物語をつむいでいくわけで、こうなると「時代考証の不要な時代劇」というのが実は「異世界物」が書かれる真の理由ではないか、と思う。私も昔そういう小説を書いたし、凡百のライトノベル作家が書く作品の大半が異世界物である理由も、「変に時代考証で突っ込まれることもないし、非日常性の楽しみという小説の最大の効用が得られるから」かと思われる。

だが、小説世界に読者を没頭させるには細部の「リアリティ」が必要なのであり、ファンタジーノベルは、最初からそういうリアリティが欠如しているために、私のような読者を遠ざけるのである。そういう意味では「十二国記」も私には読むのが苦痛な作品で、冒頭部分だけで投げ出したものである。麒麟が王を選ぶなどという筋を少し聞いただけでも、ああ、これは私には駄目だ、と思って何年も読まなかったが、思い切って読んでもやっぱり駄目だった。それよりは怪獣などが登場して町や村を破壊するほうが私にはリアリティがある。大昔には恐竜がちゃんといたのだから、騎士物語にドラゴンが出ても、何も不思議はないわけだ。幽霊の実在だって信じる人間もいるのだから、少し超自然的な描写があっても問題ではない。だが、人語を話す怪物、となると途端にファンタジーになるのである。

というわけで、私が「異世界ファンタジー」という言葉に最近違和感を持っているのは、「異世界の中に最初からいる」と「異世界に行く」の問題ではなく、「ファンタジー要素があるから面白い」という多くの人の思い込みとは逆に「ファンタジー要素」が異世界物をつまらなくしているのではないか、という疑問を持っているからだ。

(以下引用)

2016-02-01

『ロードス島戦記』は異世界ファンタジーではない……のかもしれない。

ライトノベルにおける異世界ファンタジーの代表作といえば水野良『ロードス島戦記』だろう……。

といったような文章を、僕はこれまでいろんなところで書いた記憶がある。

なぜ、では僕は「ライトノベルにおけるファンタジーの代表作」でなく「ライトノベルにおける異世界ファンタジーの代表作」と書いてきたか。

ファンタジーには大きく分けてふたつの系譜があるとされる(このへん、僕も理解が曖昧なところがあるので、識者がこれを読まれていたら補足していただけると嬉しい)。

・私たちの住む現代社会を舞台に、そこに隠れて存在する魔法や妖精、不思議や奇跡といったものを描いた、たとえば『モモ』のような児童文学や『崖の上のポニョ』や「魔法少女もの」のアニメといった「エブリデイ・マジック」「ロー・ファンタジー」

と

・現代とは遠く隔たった、全く別の異世界を舞台にした、たとえば『指輪物語』や『ゲド戦記』のような「ハイ・ファンタジー」

のふたつだ。

『ロードス島戦記』を「異世界ファンタジー」と呼ぶ時、僕はこの語をほぼ「ハイ・ファンタジー」とイコールの意味で使っていた。

『ロードス島戦記』は、『メリー・ポピンズ』や『魔女の宅急便』みたいな方の私たちの世界が舞台のファンタジーでなくて、『指輪物語』や『ケド戦記』や『ドラゴンクエスト』みたいな方の異世界が舞台のファンタジーの、ライトノベルにおける代表作です、という意味で。

しかし。

『ロードス島戦記』は「異世界ファンタジーではない」と考えている人が少なからずいるらしい、というのを本日、ふとしたことで気付かされることになった。

詳しくはこちらのtoggetterをご覧頂きたい。

togetter.com

そうした方たちの定義によれば、

・「主人公が現代(ないしは元いた世界)から別の異世界にいくファンタジー」

が「異世界ファンタジー」なのであって、『ロードス島戦記』のような、元々異世界で生まれた人たちが生まれた異世界で冒険するファンタジーというのは(パーンやディードリットたちにとってロードス島やフォーセリアは異世界でなく、自分たちの生まれ育った世界なので)、ただの「ファンタジー」ということになるらしい。

つまり、

・「指輪物語」「ゲド戦記」「ロードス島戦記」「ルナル・サーガ」「スレイヤーズ!」は「ファンタジー」。

・「ナルニア国物語」「十二国記」「聖戦士ダンバイン」「ゼロの使い魔」、「なろう」の異世界転生・異世界召喚ものは「異世界ファンタジー」。

という区分だ。

僕は前述の「ハイ・ファンタジー」「ロー・ファンタジー」の区別に基づいた「異世界ファンタジー」という語の使い方に慣れすぎていたので、最初ウッソーと思った。そんな定義使ってるのごく一部だろう……と。

が、twitterでアンケートを取ったところ、「ロードス島戦記は主人公が異世界に行かないので異世界ファンタジーではない」と考える人が結構な割合でいると教えられた。二度ビックリ。

f:id:cherry-3d:20160201004001p:plain

(twitterのアンケートは現時点では集計中なので画像を。本日零時半前後の時点で、20%が「『ロードス島戦記』は異世界ファンタジーではない」と答えている。)

私見だが、「異世界ハーレム」や「異世界チート」と言った、主に「なろう」系小説を中心に使われるジャンル名における異世界という語は、そのままの「ファンタジー世界」というより「異世界(にいって)ハーレム(をつくる)」「異世界(にいって)チート(する)」という意味で使われており、そこから前述の(20%のほうの)「異世界ファンタジー」という語の使い方も生まれたのではないかと思う。

別に僕は、ここでどちらの「異世界ファンタジー」の使い方が正しいかみたいな話をしようというわけではない。(ただ、こう「ファンタジーが異世界なのは当たり前であって、わざわざ異世界とつけるからには現代から異世界への移動があるはず」というような意見については、いやいや異世界じゃないファンタジーあるでしょ! 『魔女の宅急便』とか『R.D.G』とか『Kanon』とか現代が舞台のファンタジー、いっぱいあるでしょ! とちょっとだけ思うけど……)。

とにかく、僕が10代20代、そして今の今まで自信満々で使っていた「異世界ファンタジー」とは、また異なる定義の「異世界ファンタジー」という言葉が今けっこうな範囲(おそらくは「なろう」ユーザー中心ではないか)で使われているのは事実らしい。それにとにかくビックリして、その驚きを思わず書いてしまったのがこの記事なのである。

でこれからが本題だが、我々は今後、異世界ファンタジーという語を使うときには、少し注意が必要かと思う。うっかり確認を怠ると、

編集者様「前島さん、ライトノベルの名作異世界ファンタジー特集やりますんで五本ぐらい選んでレビューしてください!」

僕「へへえ、全身全霊をかけてレビューして参りました、どうぞお納めください!」

編集者様「ハァ? 『ロードス』に『スレイヤーズ』に『ルナル』に『オーフェン』に『爆れつ』って、一個も異世界ファンタジー入ってないじゃないですか、勘弁してくださいよ」

僕「ア、アイエ!?」

編集者「異世界ファンタジーって言ったら『日帰り』や『MAZE』みたいなヤツです!」

なんてことにもなりかねないのだ。コワイ!

『ロードス島戦記』は異世界ファンタジーだと僕は思う。

けれどもどうやらそれは「それが他人の同意を得られるとは限」らなそうなのだ……。

もともとフランス人にはユーモア感覚が欠如している、というのが私の説だが、ユーモアをかなり軽視しているのは確かだと思う。

たとえば、シャルリー・エブドの風刺画の中で、私が面白いとかユーモアがあると思ったものは一枚も無かった。ほとんどが、ムハンマドを下劣に皮肉るだけのものであった。

フランスの小説などでも、ユーモアはかなり貧弱だ。ラブレーなど、下ネタだけである。概して、セックスネタとスカトロネタしか、フランス人が好む笑いは無い。後は、ブラックジョークくらい。シニカルであることを知的だと考える風土があるような気もする。

なお、こうした「局面」の順列組み合わせで物語を創作しよう、などという行為は、絶対にいい結果を生まない、と私は考えている。というのは、前に書いたように、物語創造に一番必要なのは、作者自身のオブセッション(強迫観念:四六時中、頭を離れない思考)だ、と私は考えているからだ。

竹熊健太郎《一直線》

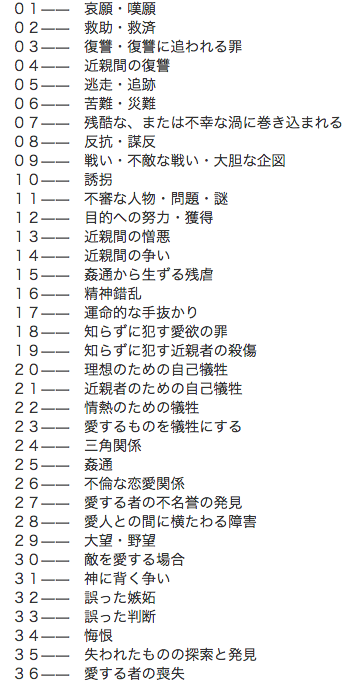

ジョルジュ・ポルティの「物語の36局面」物語の基本構造は36通りのパターンしかないと、フランスのジョルジュ・ポルティが古今のシナリオを分析して発表したもの。シナリオ作家の基本教養とされる。 pic.twitter.com/CfjM4nyXvg

とり・みき/TORI MIKIさんがリツイート

ジョブズの腹違いの妹で作家のモナ・シンプソンの作品のタイトル、これもうどこかで見た事ある……と思ったらこれだった 当然ですが、タイトルは同じでも内容は全然違います pic.twitter.com/lA6DB9ozh2

(追記)ボードレールの該当の詩を探していたら、こんなのがあった。ディーン・ウィルソンとエリオット・スミスとかいう音楽関係者の対談のようだ。「ここではないどこかへ」がボードレールが生んだ概念だ、ということをD.Wのこの発言は明確に示している。おそらく、それは海外の知的層では常識なのだろう。

DW:昨日の夜はタウン・ホール[ニューヨークのライブハウス]でのライブで、ビッグ・スターの「ナイタイム」の素晴らしいカバーをやりましたよね。歌詞が「ここは嫌いだ/抜け出させてくれ」って所になった時、僕はボードレールと、彼の「ここではないどこか」の概念を思い出したんです。詩人としての彼の概念は、どこかへ行くこと、どこか特定の場所ではなく、一種夢のような場所へ行くこと、だったわけなんですが。

ES:歌の中には空間があるんだ。あのビッグ・スターの歌には、物事の不在ということがたくさん歌われている。だから歌の内部に、それを聞く誰かのイマジネーションが動きまわれる余地があるんだ。なぜって、ほとんど何も起こっていないんだから(*注2)。「どこかへ行く」ということについて、君が言ったことは好きだな。ボードレールの詩を一つ知ってるよ。英語の訳は「酔っ払え」みたいなやつなんだけど(*注3)。必ずしもアルコールのことである必要はなくて、ただ「何ごとかに酩酊しろ、おまえが何をするにせよ、いつも何かに酩酊していろ」みたいなやつ。もしこの詩のどこかに何らかの意味があるんなら、そういうようなことなんだと思うよ。つまりね、何か創造的なことをするということの意味だよね。目指すところというものはそんなに重要じゃないんだ。その過程と、それと共にどこかへ行こうとする行為が、かなりの部分を占めているんだ。

昨日、南條範夫の「三百年のベール」という小説を読み、これが抜群に面白い内容だったのだが、その内容は「徳川家康は岡崎城主松平広忠の嫡子元康(一般には、これが後に家康となる)ではなく、「ささら者」世良田二郎三郎元信が、途中で彼の地位を奪って三河の大名となった」、というもので、それですぐに思い出したのが、「影武者徳川家康」である。隆慶一郎は、他人の作品を換骨奪胎して自分の作品にすることがあるから、(たとえば、前田慶次郎を描いた作品は、明らかに海音寺潮五郎の或る中篇の内容を骨子として、それを長編にしたものだ。)これもまた、南條範夫のものをパクったな、と思ったわけだ。違いは、南條作品では元信が元康の地位を奪ったのは関が原の戦いの時ではなく、織田家との戦いの最中だった、ということである。まあ、隆作品は、黒澤の「影武者」の主人公を武田信玄の影武者から徳川家康の影武者に換えた、ということにもなるが、この南條作品からの影響がかなり強いのではないか。(ただし、私は隆の「影武者徳川家康」は読んでおらず、題名とウィキペディアの作品解説から判断したものだ。それに、「影響」というよりは発想のヒントと言うべきで、私のこの文章は隆への難癖に近いとは思う。)

「三百年のベール」は、時代小説や歴史小説と言うよりは、「歴史推理小説」とでも言うべきもので、「時の娘」の系譜である。つまり、現在の人間(正確には明治の人で、実在の人物がモデルである。)が、過去の歴史的事件の謎を解く、という作品で、推理の興趣に溢れた、しかもその中に、「部落差別問題の起源」という深刻な社会問題をも含んでいる。全盛時の白土三平がこれを読んでいたら、きっと興味を持ち、面白い漫画にしたのではないか。

影武者徳川家康

『影武者徳川家康』(かげむしゃとくがわいえやす)は、隆慶一郎作の時代小説。徳川家康が実は関ヶ原の戦いで西軍により暗殺され、影武者と入れ替わっていたという内容で、『静岡新聞』に1986年1月4日から1988年11月30日にかけて連載され、1989年新潮社から上下巻で刊行された。1993年、上中下の全3巻で文庫化。

- 単行本

- 上巻 1989年6月、ISBN 4-10-361804-3

- 下巻 1989年6月、ISBN 4-10-361805-1

- 新潮文庫版

- 上巻 1993年8月、ISBN 4-10-117415-6

- 中巻 1993年8月、ISBN 4-10-117416-4

- 下巻 1993年8月、ISBN 4-10-117417-2

その後、原哲夫によって漫画化され、また1998年にテレビドラマ化され、4月から6月までテレビ朝日系列で、また2014年1月2日に「新春ワイド時代劇」としてテレビ東京系列により放映された。

- 世良田二郎三郎元信

- 諸国を流浪する「道々の者」である“ささら者”の子として生まれるが、幼少時に一族と無縁になり、願人坊主の酒井常光坊に銭五貫で買われた。長じて後は願人坊主の元から離れて世良田二郎三郎元信と名乗り、火縄銃を片手に戦場を駆ける野武士となった。三河をはじめ数々の一揆に傭兵として参戦し名を馳せ、特に天正四年(1576)の摂津石山本願寺における織田軍との戦闘では織田信長を狙撃し負傷させたため「信長を撃った男」として有名になる。紆余曲折を経て後北条氏の下人となっていたところを本多弥八郎正信に発見され、以降十余年間、家康の影武者を務める。家康とは知識からものの考え方までも似ており、関ヶ原合戦の本戦に際して西軍の布いた鶴翼の陣を見分して「西軍の勝ち」という意味の分析をしたほど。後継者や権力を巡る争いの中で、秀忠や井伊直政、藤堂高虎らに命を狙われるも、「道々の者」として自由な世の中を作るべく、駿府政権の長として大御所政治を推進し、島左近や六郎とともに秀忠と戦う。

- 漫画版においては、伊勢長島一向一揆で戦死した信長の親族は、全て二郎三郎が射殺したと描かれている(織田秀成については、鉄砲に討たれたのは史実であるが、無論世良田二郎三郎が撃ったわけではない)。また家康ともども痩身の美男子として描かれ、小説の描写とは大きく違っている(リメイクされた『SAKON(左近) -戦国風雲録-』においては、小説の描写に近くなっている)。

竹熊健太郎《一直線》

竹熊健太郎《一直線》  ヤマザキマリ Mari Yamazaki

ヤマザキマリ Mari Yamazaki