ゲーム・スポーツなどについての感想と妄想の作文集です

管理者名(記事筆者名)は「O-ZONE」「老幼児」「都虎」など。

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(06/09)

(06/09)

(06/08)

(06/08)

(06/08)

(06/06)

(06/05)

(06/04)

(06/04)

(06/03)

最新TB

プロフィール

HN:

o-zone

性別:

非公開

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

(09/04)

P R

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東大を出て官僚になれば、たとえ頭髪が不自由でも女にもてる、ということで、西山・アデランス・英彦は中高年の新たなるヒーローである。何、福島の問題? そんなのは庶民レベルの問題であり、官僚貴族の関知するところではない。

(以下引用)

西山元審議官を懲戒処分…上司と女性職員も訓告

読売新聞 9月30日(金)17時2分配信

経済産業省は30日、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生後、原子力安全・保安院の広報担当を務めた西山英彦氏を同日付で停職1か月の懲戒処分にした。

西山氏は事故発生後の今年3月下旬から6月までの間、勤務時間内に女性職員と複数回、身体的な接触などの不適切な行為をしていたことが確認されたという。

西山氏は大臣官房審議官だった3月に保安院の広報担当になったが、6月に一部週刊誌で女性問題を報じられ、担当を外れた。7月からは待機ポストである大臣官房付となっている。

枝野経済産業相は同日の記者会見で、西山氏の上司だった通商政策局長と、女性職員も同日付で訓告処分にしたことを明らかにし、「原子力災害の被害を受けた福島県民をはじめ皆さまに改めておわび申し上げる」と陳謝した。

(以下引用)

西山元審議官を懲戒処分…上司と女性職員も訓告

読売新聞 9月30日(金)17時2分配信

経済産業省は30日、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生後、原子力安全・保安院の広報担当を務めた西山英彦氏を同日付で停職1か月の懲戒処分にした。

西山氏は事故発生後の今年3月下旬から6月までの間、勤務時間内に女性職員と複数回、身体的な接触などの不適切な行為をしていたことが確認されたという。

西山氏は大臣官房審議官だった3月に保安院の広報担当になったが、6月に一部週刊誌で女性問題を報じられ、担当を外れた。7月からは待機ポストである大臣官房付となっている。

枝野経済産業相は同日の記者会見で、西山氏の上司だった通商政策局長と、女性職員も同日付で訓告処分にしたことを明らかにし、「原子力災害の被害を受けた福島県民をはじめ皆さまに改めておわび申し上げる」と陳謝した。

PR

ゆうきゆう先生のサイトの読者投稿から、思わず笑ったネタ。もちろん、「赤子の手をひねるようにたやすい」が元になっているが、この赤子は実にキャラが立っている。

(以下引用)

赤子「ふふふ…キミにひねれるのかね?この無垢なわたくしの手を!」

「ゆうメンタルクリニック」のホームページから転載。

私も気になってもやもやしていたことであるが、言われれば、ああ、そうか、という感じだ。

あの連中が、なぜ大量にはびこっているのか、よくわからないが、それを気持ち悪く感じるのは私だけではないようだ。

何だか、台所の隅にゴキブリが増殖しているような気分がする。まあ、連中に限らず、テレビ画面でクネクネ踊っている男どもはみんな気持ち悪いが。

(以下引用)

私も気になってもやもやしていたことであるが、言われれば、ああ、そうか、という感じだ。

あの連中が、なぜ大量にはびこっているのか、よくわからないが、それを気持ち悪く感じるのは私だけではないようだ。

何だか、台所の隅にゴキブリが増殖しているような気分がする。まあ、連中に限らず、テレビ画面でクネクネ踊っている男どもはみんな気持ち悪いが。

(以下引用)

こんばんは。ゆうきゆうです。

というわけで、ひさびさの世野先生です。

数年ぶりに登場して言うのはコレだけか、というツッコミは甘んじて受けます。

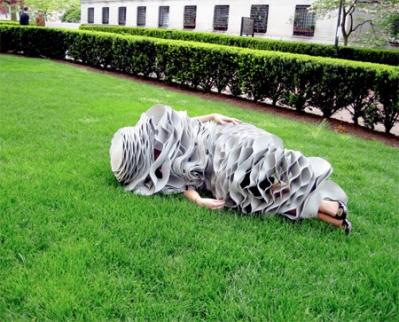

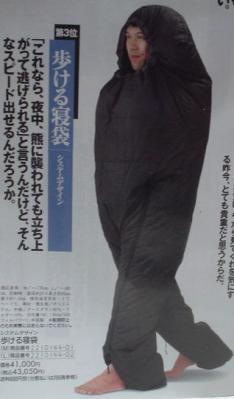

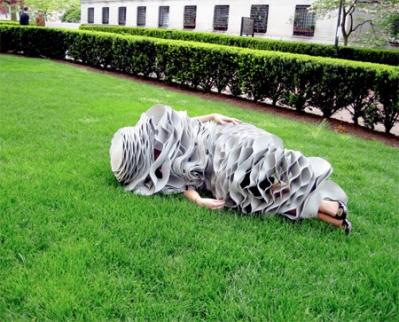

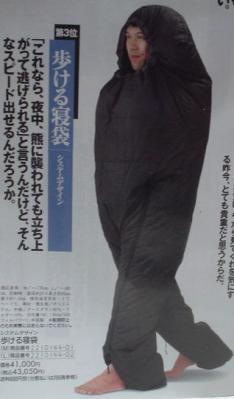

例によって2チャンネルからのコピーである。こんな服を着て歩く人間は絶対にいない、と言いたいが、目立つのが好きな奴が着るかもしれない。しかし、なぜ、こんな構造にする必要があるのか、よく分からない。普通に、ジーパンと、フード付きジャンパーでも、いつでもどこでも寝られるのではないか?

まあ、これは、最初の記事の中の、「バックミンスター・フラー」に何か関係があるのだろう。バックミンスター・フラーは、例の「宇宙船地球号」という考え方を提示したことで有名な人物だが、建築家としても有名らしい。その奇抜な建築法を衣服に応用したものかと思う。

ところで、英文記事中のdymaxion sleeping という語のdymaxionという単語が辞書に載っていない。まあ、フラーの造語だと思う。dyという接頭辞は多分、ダイナミックやダイナマイトのような、「力強さ」のイメージで、maxはもちろん最大化、だろう。つまり、「最大効用睡眠」でどうだろうか。その「ダイマキション・スリーピング」は、30分のうたたねを4回、都合2時間寝れば、一日の睡眠時間としては十分だ、という考えである。

受験生など、必要時間不足に悩む人は試してみるのも一興だが、もちろん私は責任は負わない。

(以下引用)

5 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) [sage] :2011/09/29(木) 16:45:03.17 ID:Ez1kAJa50

これはいいな

7 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 16:45:34.95 ID:SNlZ6pYe0

48 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 16:55:14.70 ID:O8WbSx6/0

>>7

同意

54 名前:名無しさん@涙目です。(広島県) :2011/09/29(木) 16:56:20.73 ID:GXHTwhJz0

>>7と傘かむり思い出した

57 名前:名無しさん@涙目です。(山口県) :2011/09/29(木) 16:57:24.81 ID:he9eiE6H0

>>7

やっぱこれだね

58 名前:名無しさん@涙目です。(西日本) :2011/09/29(木) 16:57:29.29 ID:SuYY68Gg0

>>7

4万もするのかよ

10 名前:名無しさん@涙目です。(福島県) [sage] :2011/09/29(木) 16:46:02.33 ID:Ft+ro8rN0

ちょっと欲しい

11 名前:名無しさん@涙目です。(iPhone) [sage] :2011/09/29(木) 16:46:24.37 ID:YolTO7lQ0

ちょっと試してみたいな

14 名前:名無しさん@涙目です。(千葉県) :2011/09/29(木) 16:46:39.78 ID:woGHWX+M0

いつでもどこでも寝とられるに見えた

16 名前:名無しさん@涙目です。(iPhone) [sage] :2011/09/29(木) 16:46:56.27 ID:ngqD7mvc0

夏コミの徹夜に便利だな

18 名前:名無しさん@涙目です。(関東・甲信越) :2011/09/29(木) 16:47:41.44 ID:NXd/5KxBO

日本で見たら通報するわ

21 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 16:48:12.07 ID:Eb2JhSI/0

すぐ燃えそう

23 名前:名無しさん@涙目です。(大阪府) [sage] :2011/09/29(木) 16:48:20.72 ID:jkTSO/oj0

ガガさんが着てそう

27 名前:名無しさん@涙目です。(dion軍) [sage] :2011/09/29(木) 16:49:12.03 ID:In0b6NV50

これ着て東京歩きまわりたいわ

29 名前:名無しさん@涙目です。(内モンゴル自治区) :2011/09/29(木) 16:50:09.80 ID:7eCvEm7h0

油含ませたらよく燃えそうだな

30 名前:名無しさん@涙目です。(福岡県) :2011/09/29(木) 16:50:14.81 ID:Ng18TeEN0

ガガがさきこされたと悔しがりそう

34 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) :2011/09/29(木) 16:51:30.02 ID:JbvGxYAa0

いつでもどこでも寝られる神経もセットで売れ

37 名前:名無しさん@涙目です。(愛媛県) :2011/09/29(木) 16:52:00.60 ID:AmlJ4VT20

気持ち悪いな

通気性は良さそうだが…

41 名前:名無しさん@涙目です。(東日本) :2011/09/29(木) 16:53:16.93 ID:6ih0z+C+0

世の中ひっくり返るほどの大発明だな

47 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) [sage] :2011/09/29(木) 16:54:35.81 ID:MyeaxMs80

63 名前:名無しさん@涙目です。(福岡県) [sage] :2011/09/29(木) 16:58:34.59 ID:EBWsPuho0

/⌒ヽ

/ ´_ゝ`) /⌒ヽ ちょっと通りますよ・・・

| / / ´_ゝ`)

| /| | | / /⌒ヽ チャプッ

// | | | /| | / ´_ゝ`)

U .U // | | | / /⌒ヽ プクプクッ プクプクプク・・・・

U .U 二| /| |二-_ -_/_´_ゝ`)二- - /⌒ヽ= _ _ _ ッ・・・・・

̄- ̄- ̄ ─ ─  ̄-  ̄- ̄  ̄- - ⌒

65 名前:名無しさん@涙目です。(埼玉県) [sage] :2011/09/29(木) 16:58:46.19 ID:n7byo/mv0

こんなん夜中に出会ったら泣く

68 名前:名無しさん@涙目です。(愛知県) :2011/09/29(木) 17:00:43.14 ID:bdCWcsb00

>>1

七夕まつりの飾り盗んだだろ

72 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) [sage] :2011/09/29(木) 17:04:11.76 ID:NcQMqC1O0

>>1

す、すげーじゃん…。

86 名前:名無しさん@涙目です。(茸) :2011/09/29(木) 17:11:48.66 ID:oc3qE6q80

なんだ復活編か

87 名前:名無しさん@涙目です。(宮城県) [sage] :2011/09/29(木) 17:11:50.97 ID:OxEupkpY0

蓑虫w

91 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 17:16:27.51 ID:S9fMgaM80

歩ける寝袋で間に合ってるんで

98 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 17:24:32.28 ID:puL3tpiv0

きめえwww

99 名前:名無しさん@涙目です。(iPhone) :2011/09/29(木) 17:24:52.31 ID:s8EqTASl0

いつどこで使うんだよ

101 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) :2011/09/29(木) 17:25:52.36 ID:vez2kNsW0

コレ着て寝てたら清掃局に回収されるだろwww

104 名前:名無しさん@涙目です。(愛知県) :2011/09/29(木) 17:28:15.07 ID:k3ccQlwX0

未来のコミケの徹夜組は皆こんなん着てんのか

119 名前:名無しさん@涙目です。(北海道) :2011/09/29(木) 19:50:05.07 ID:/Ea0ULGl0

チャームでこういう濾材買ったわ

122 名前:名無しさん@涙目です。(京都府) [sage] :2011/09/29(木) 20:17:37.13 ID:G8MrBGQ00

職質レベルだろこれwww

元スレ

http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1317282274/

まあ、これは、最初の記事の中の、「バックミンスター・フラー」に何か関係があるのだろう。バックミンスター・フラーは、例の「宇宙船地球号」という考え方を提示したことで有名な人物だが、建築家としても有名らしい。その奇抜な建築法を衣服に応用したものかと思う。

ところで、英文記事中のdymaxion sleeping という語のdymaxionという単語が辞書に載っていない。まあ、フラーの造語だと思う。dyという接頭辞は多分、ダイナミックやダイナマイトのような、「力強さ」のイメージで、maxはもちろん最大化、だろう。つまり、「最大効用睡眠」でどうだろうか。その「ダイマキション・スリーピング」は、30分のうたたねを4回、都合2時間寝れば、一日の睡眠時間としては十分だ、という考えである。

受験生など、必要時間不足に悩む人は試してみるのも一興だが、もちろん私は責任は負わない。

(以下引用)

1 名前:名無しさん@涙目です。(埼玉県) [sage] :2011/09/29(木) 16:44:34.54 ID:bi8Fm9T40

Sleep Anywhere With Sleep Suit

Forrest Jessee has recently unveiled his Sleep Suit inspired by Buckminster

Fuller’s practice of Dymaxion Sleeping.

Fuller believed that two hours of sleep a day was all that a person needed.

Dymaxion sleeping involved four thirty-minute naps in a 24-hour period.

The Sleepsuit is perfect for Dymaxion sleeping.

However, there are concerns about how Dymaxion sleeping could affect the

health.

http://www.damncoolpictures.com/2011/09/sleep-anywhere-with-sleep-suit.html

Sleep Anywhere With Sleep Suit

Forrest Jessee has recently unveiled his Sleep Suit inspired by Buckminster

Fuller’s practice of Dymaxion Sleeping.

Fuller believed that two hours of sleep a day was all that a person needed.

Dymaxion sleeping involved four thirty-minute naps in a 24-hour period.

The Sleepsuit is perfect for Dymaxion sleeping.

However, there are concerns about how Dymaxion sleeping could affect the

health.

http://www.damncoolpictures.com/2011/09/sleep-anywhere-with-sleep-suit.html

5 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) [sage] :2011/09/29(木) 16:45:03.17 ID:Ez1kAJa50

これはいいな

7 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 16:45:34.95 ID:SNlZ6pYe0

48 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 16:55:14.70 ID:O8WbSx6/0

>>7

同意

54 名前:名無しさん@涙目です。(広島県) :2011/09/29(木) 16:56:20.73 ID:GXHTwhJz0

>>7と傘かむり思い出した

57 名前:名無しさん@涙目です。(山口県) :2011/09/29(木) 16:57:24.81 ID:he9eiE6H0

>>7

やっぱこれだね

58 名前:名無しさん@涙目です。(西日本) :2011/09/29(木) 16:57:29.29 ID:SuYY68Gg0

>>7

4万もするのかよ

10 名前:名無しさん@涙目です。(福島県) [sage] :2011/09/29(木) 16:46:02.33 ID:Ft+ro8rN0

ちょっと欲しい

11 名前:名無しさん@涙目です。(iPhone) [sage] :2011/09/29(木) 16:46:24.37 ID:YolTO7lQ0

ちょっと試してみたいな

14 名前:名無しさん@涙目です。(千葉県) :2011/09/29(木) 16:46:39.78 ID:woGHWX+M0

いつでもどこでも寝とられるに見えた

16 名前:名無しさん@涙目です。(iPhone) [sage] :2011/09/29(木) 16:46:56.27 ID:ngqD7mvc0

夏コミの徹夜に便利だな

18 名前:名無しさん@涙目です。(関東・甲信越) :2011/09/29(木) 16:47:41.44 ID:NXd/5KxBO

日本で見たら通報するわ

21 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 16:48:12.07 ID:Eb2JhSI/0

すぐ燃えそう

23 名前:名無しさん@涙目です。(大阪府) [sage] :2011/09/29(木) 16:48:20.72 ID:jkTSO/oj0

ガガさんが着てそう

27 名前:名無しさん@涙目です。(dion軍) [sage] :2011/09/29(木) 16:49:12.03 ID:In0b6NV50

これ着て東京歩きまわりたいわ

29 名前:名無しさん@涙目です。(内モンゴル自治区) :2011/09/29(木) 16:50:09.80 ID:7eCvEm7h0

油含ませたらよく燃えそうだな

30 名前:名無しさん@涙目です。(福岡県) :2011/09/29(木) 16:50:14.81 ID:Ng18TeEN0

ガガがさきこされたと悔しがりそう

34 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) :2011/09/29(木) 16:51:30.02 ID:JbvGxYAa0

いつでもどこでも寝られる神経もセットで売れ

37 名前:名無しさん@涙目です。(愛媛県) :2011/09/29(木) 16:52:00.60 ID:AmlJ4VT20

気持ち悪いな

通気性は良さそうだが…

41 名前:名無しさん@涙目です。(東日本) :2011/09/29(木) 16:53:16.93 ID:6ih0z+C+0

世の中ひっくり返るほどの大発明だな

47 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) [sage] :2011/09/29(木) 16:54:35.81 ID:MyeaxMs80

63 名前:名無しさん@涙目です。(福岡県) [sage] :2011/09/29(木) 16:58:34.59 ID:EBWsPuho0

/⌒ヽ

/ ´_ゝ`) /⌒ヽ ちょっと通りますよ・・・

| / / ´_ゝ`)

| /| | | / /⌒ヽ チャプッ

// | | | /| | / ´_ゝ`)

U .U // | | | / /⌒ヽ プクプクッ プクプクプク・・・・

U .U 二| /| |二-_ -_/_´_ゝ`)二- - /⌒ヽ= _ _ _ ッ・・・・・

̄- ̄- ̄ ─ ─  ̄-  ̄- ̄  ̄- - ⌒

65 名前:名無しさん@涙目です。(埼玉県) [sage] :2011/09/29(木) 16:58:46.19 ID:n7byo/mv0

こんなん夜中に出会ったら泣く

68 名前:名無しさん@涙目です。(愛知県) :2011/09/29(木) 17:00:43.14 ID:bdCWcsb00

>>1

七夕まつりの飾り盗んだだろ

72 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) [sage] :2011/09/29(木) 17:04:11.76 ID:NcQMqC1O0

>>1

す、すげーじゃん…。

86 名前:名無しさん@涙目です。(茸) :2011/09/29(木) 17:11:48.66 ID:oc3qE6q80

なんだ復活編か

87 名前:名無しさん@涙目です。(宮城県) [sage] :2011/09/29(木) 17:11:50.97 ID:OxEupkpY0

蓑虫w

91 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 17:16:27.51 ID:S9fMgaM80

歩ける寝袋で間に合ってるんで

98 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/09/29(木) 17:24:32.28 ID:puL3tpiv0

きめえwww

99 名前:名無しさん@涙目です。(iPhone) :2011/09/29(木) 17:24:52.31 ID:s8EqTASl0

いつどこで使うんだよ

101 名前:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) :2011/09/29(木) 17:25:52.36 ID:vez2kNsW0

コレ着て寝てたら清掃局に回収されるだろwww

104 名前:名無しさん@涙目です。(愛知県) :2011/09/29(木) 17:28:15.07 ID:k3ccQlwX0

未来のコミケの徹夜組は皆こんなん着てんのか

119 名前:名無しさん@涙目です。(北海道) :2011/09/29(木) 19:50:05.07 ID:/Ea0ULGl0

チャームでこういう濾材買ったわ

122 名前:名無しさん@涙目です。(京都府) [sage] :2011/09/29(木) 20:17:37.13 ID:G8MrBGQ00

職質レベルだろこれwww

元スレ

http://hatsukari.2ch.net/test/read.cgi/news/1317282274/

2チャンネルのコメントの一つになかなか面白いデータがあったので、保存しておく。これで見ると、ロシア連邦の自殺率の高さが目立っている。まあ、ソ連解体による経済窮乏からの回復がまだまだである上に、「長く暗い冬」があるのが自殺率の高さの原因だろう。同様に、北欧や日本の東北地方の自殺率が高いのも、気候風土が大きな要因かと思われる。

案外と米国の自殺率が低いのは意外だが、まあ自殺する前に他人に射殺されたり病死したりするからだろう。それは冗談だが、日本だと関東地方の自殺率が低いのと同様で、アメリカ自体が「世界の首都」みたいなものだから、今は状態が悪くても、いつかは上に上がれるという無根拠な夢や希望があって、自殺をあまり考えないのだろう。

補足しておくと、「長く暗い冬」はあの右翼作家曽野綾子が若い頃に書いた傑作ホラー短編小説である。作家自体は大嫌いだが、この作品は傑作だ。

(以下引用)

◆年齢別自殺率日米比較 http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2760.html

◆自殺率の国際比較 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2770.html

自殺の少ない国は…

◆国別

自殺の少ない都道府県は…

◆都道府県別

◆都道府県別にみた自殺 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/7.html

案外と米国の自殺率が低いのは意外だが、まあ自殺する前に他人に射殺されたり病死したりするからだろう。それは冗談だが、日本だと関東地方の自殺率が低いのと同様で、アメリカ自体が「世界の首都」みたいなものだから、今は状態が悪くても、いつかは上に上がれるという無根拠な夢や希望があって、自殺をあまり考えないのだろう。

補足しておくと、「長く暗い冬」はあの右翼作家曽野綾子が若い頃に書いた傑作ホラー短編小説である。作家自体は大嫌いだが、この作品は傑作だ。

(以下引用)

◆年齢別自殺率日米比較 http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2760.html

◆自殺率の国際比較 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2770.html

自殺の少ない国は…

◆国別

自殺の少ない都道府県は…

◆都道府県別

◆都道府県別にみた自殺 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/7.html

2チャンネルには色んな人間が書き込みしてくれるので、いろいろと人生勉強になる。警察に逮捕されるという経験も普通の人間は一生味わえないだろうから、その貴重な体験を語ってくれるスレッドから一部を紹介する。まあ、花輪和一の「刑務所の中」のライト版だ。コメント番号を省略して圧縮したので、やや読みづらいだろうが、情報は得られるだろう。

男というものは幾つになっても中二病的なところがあるから「護身用」の武器を車の中に入れていたりする。そういう時に警察から「これは何ですか」と聞かれても、けっして「護身用です」と答えてはいけない。これは、役に立つ知識だ。「護身用」と答えた段階で、その武器は本格的に「武器認定」をされ、「凶器所持」で逮捕となるわけである。たとえ刃渡り40センチの牛刀でも「料理用です」と答えよう。金属バットは当然、「趣味のスポーツ用」である。なぜそんなのを車に載せているのかって? 「家の近くでは素振りができないので、ドライブがてら、いい場所を見つけて素振り練習をするため」で、間違っても「暴走族と喧嘩になった時の護身用」だと正直に言ってはいけない。

(以下引用)

ガチで逮捕された奴にしかわからないこと

ガチで逮捕された奴にしかわからないこと 1:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2011/09/25(日) 19:11:45.51 ID:7IvvTlaz0

カツ丼は自腹

別にカツ丼なんて出されない

俺はほか弁のメニューの中から選んだ(ただし自腹)

取り調べのしんどさ

手錠は意外と重い

罪の重さはそれ以上だ

事情聴取ならあるけど、「飯食うか?」って聞かれたからかつ丼でって答えたら怒られた

なんで?

縁起が悪いから他のにしろって

だからカレー食いました。

その日の行動を分単位で書かないといけない

早朝に逮捕しに来るのはマジ?

まじ

色んなところで指差して写真とる

回りの視線が突き刺さるようだった

ありすぎる

作文のようなものを1日、詳細に書かされる、

間違った字や間違った文章はすべて拇印押して書き直す

後自分は現行犯で捕まったから家に警察が来たってのは分からない

当時中学3の未成年だったから少年保護法が適用されて

普通だったら速攻少年院送りだけど

保護観察にオレはなった

ちなみに写真は(多分だったけど)調書とる時に「この写真分かりますか?」的な感じで質問された

それと保護観察してる人ってボランティアでやってるらしくて

普通の一般家庭の人とかもやってた

ちなみに自分は一般家庭の人の保護観察をうけた

運動という名の喫煙タイム

あるあるあるあるwwwwwwwwwwww

懐かしすぎて吹いたwwwwwwwww

そして運動場という名の喫煙所

留置所はまだいいが、検事取り調べの待機時間がしんどい

狭い部屋にぎゅうぎゅうに押し込まれて、手錠つけたまま

私語も禁止で、トイレもすぐ隣

これで朝9時から5時くらいまで

戻るのしんどかったから、あれこれ話して検事といる時間長くしたったよ

懐かしいなぁ

あれはしんどすぎ

検察庁の地下で待機だっけか?

まるで本物の牢獄のような場所だよな。

おまけに夏場なのに飲み物はなぜかお湯とリンゴジュース

あと焼いていない食パン4枚にジャムがつく

5時間くらい待機で、他の犯罪者と向かい合いながら座るのが気まずすぎ。

視線のやり場に困るし

逆送(警察署に返される)んときに車内でお巡りさんに「皆様お疲れ様でした…」言われた…

指紋をスキャンする

コピー機見たいな機会があった

あと取調室の壁にはガキどもの落書きがある

にちゃんねるの仕組みの解説を求められる

板とかスレとか説明しづらかった

大阪って警察がヤクザって聞いたんだけど本当?

眠たすぎてうとうとしてたら柔道室に連れてかれて投げられた。

見た目と言葉遣いはマジでヤクザもびっくりするぐらい恐いのばっか

刑「あーお前には黙秘権あるから

ちゃんと言ったからな」

俺なんか4才の妹連れてフードコートで食べてたら警官に声かけられたぞw

ちなみに俺は24の時

その後誤解解けたけど。

ビビった

補足説明

妹を食べてたのではなく妹とマクドナルドのハンバーガー食べてたときね

言わんでも分かるwww

>妹を食べてたのではなく

その補足が逆にこわいわ

肝炎の人専用ひげそりがある。

朝の三冊に命をかける

俺は家の車を運転してたらたまたま鉄パイプが載ってて捕まった

ちなみに鉄パイプを載せたのは親父

今でも言いがかりだと思ってる

何のための鉄パイプだったかによるわ

護身用ならNG

「トランクみせてください」「はぁどうぞ」

「これは何ですか」「カメラの三脚ですね」

「これは何ですか」「パイプですね」

「何に使うものですか」「(テンパって)強盗に教われたときとか、。。」→アウトー

「署までご同行願います。横に乗りますから自分で運転して下さい」「(なんでこんなことに。。)」

犯罪になるとは知りませんでした

そもそも親父が車に積んだ理由をきいてんの

材料かなにか?

それともまじで「万一なんかあったときの護身用」?

なんで積んであったかは俺自身よくわからないんだ

積んでいること自体を、認識してなかった

で、「うーん護身用ですかねぇ?」と推察して答えた

そしたら署までご同行願います

∴護身用=禁句

・カツ丼は出ない

・逮捕後の心境が思ってた以上に大変

・留置場だけはご飯がなぜか出前

・パトロールしてる警官より署にいる警官のほうが怖い

・留置場の看守(要は刑務官より警察官)が一番優しい

・なぜか毎日9時間くらい寝れる

・刑事施設では名前ではなく番号で呼ばれる

未成年の取り調べには任意でも保護者、又は弁護士の同伴が必要

(取り調べする警官は最初にこれを説明する義務がある)

そんな事知らずに、個室で1on1で自供を強制されあっさり吐いちゃった後、

調書の最後に「上記義務と権利を知り理解したことをなんたらかんたら・・・」

と書かされて指の横腹からグルッとインク付けて巻くように拇印を押さされた

これで前科1犯、以降は捕まってないが

まじ情弱な厨房だった

彼女と道頓堀近くの恵比寿橋の所で写真撮ろうとしたら

ナンパ男2人が執拗に彼女に「こんな男ほっといて遊ぼうぜ?」って・・・

彼女が嫌がってたから「ごめんどっか行ってくれる?」って言ったら

殴ってきたから

一本背負いで2人川の中に落としたら→警察到着→彼女とそれを見ていた人が事情を説明→

問答無用で留置所→2ヶ月留置→執行猶予で釈放・・・

なんかおかしくないか?・・・普通正当防衛だろ・・・orz

過剰防衛

大阪ってワイルドだなあ

一番焦るのが検察庁での聴取で検察官に矛盾を指摘された時

誘導尋問的な取調べ

指紋とる機械に指を置く前に霧吹き噴射させられる

俺の時は何度もやらされて手がビチョビチョだった

押収されたパソコンはデータ残ったまま返って来る

かまどやのカツカレーだったけど食欲なくてぜんぜん手ぇつけられなかったね

掌紋採取するときに鑑識(?)のおっさんに、

「お、この手はスポーツやってる手だな」

って温かい笑顔で言われたんだけど、ガキの頃から引きこもってて親ぶっさした俺に、そんな経験は人生狂う前からなかった。

でも今考えてみると、スポーツって手淫の暗喩だったのかもしんないって思うわ

まじ嫌な事思い出した。吊ってくる

取調室は2回ほど入ると

後は慣れる

調書とってるときにはうたた寝や机で遊んでも

あまり怒られない

取調室でPSPやったらキレられて机に置かされたんだが…

お前ら反省の色なさすぎだろ.....

自殺しないように靴紐やらパーカーの紐没収される

ってか友達は早朝乗り込まれてたぞ

男はそれでいいけど、女性はブラ禁止だぞ。

留置所内は基本的にノーブラ

取り調べ中に

飯食うか?

なんて聞かれない

9時~22時ぶっ通しで取り調べ

この間でたのはお茶1杯だけ

パトカーでのポリスメンは怖い

エレベーター乗ってるときが一番気まずい

その時の服装とかバッグの持ち方とか全部再現させられる

所持金有ったら全部見えるように出させられる

バッグの中身、ポーチの中身、筆箱の中身全部出させられる

逮捕されたその人の態度で信用されるかされないか決まる

聴取中のポリスメンは意外に優しい

指紋とるときのインクは指で擦れば取れる

その後もう一回呼ばれ児童相談所に行くかいかないか決まる

最後の出頭が終わった時の開放感

名前とか生年月日を書いた紙を持って写真撮影

恥ずかしすぎる…

0

意外と警官が優しかった 新人っぽかったからそれもあるのかな

一発くらい殴られる覚悟で出頭したからなんだかかえって反省した憶えがある

もう悪いことはしません

めんどくさかった事は

どんな書類にも

左手の人差し指の指印連打

間違ったらそこにまた指印

調書の指印はここまでするか…?ってぐらい連打した覚えがある

印鑑もってりゃ印鑑でいいんだろ?

俺は交通違反取り締まりや、逮捕に備えて常に印鑑を持ち歩いているよ

交通違反とかではそうだけど

逮捕されて

拘留されてる身になると

持ち物全て没収されるから

印鑑じゃなくて指印しか有効にならない

足形もとる

機械で採る場合は少なくとも片手十二回は採るぞ

どこをどう採るか説明して欲しい?

教えてほしい

よし…なんか俺には専門的なのは分からないけど

まず、指の先を正面から

その次に、指を、正面で固定してから指の側面を左側から右側にかけて回して指の先の全体を

ここまで全部の指

そして次に掌全体

そのあと掌の側面やって

顔写真を3つのアングルから撮っておつかれ様でした

指紋とる時結構強く押しつけないと写らない

O

こうなんだろ?こうしか考えられないよな?そう言った方が楽だぞ?それ嘘だよな?

だいたいこんな感じで取り調べられて、あいつらの都合のいい調書書かれて終わった。

初犯だったし泣いて謝ったら書類送検で済んだ

ちなみに詐欺罪です

手に取るようにわかるわ

少年課何回もいくとある時から同じ警察ばっかでてくるようになる

なんでもかんでもその辺りで起こった犯罪を追加しようとしてくる

先に攻撃したとしても、反撃されてボコボコになってれば同情される。

調べから帰る時警察官に自殺はするなよっていわれた

うーむそんなに撃たれ弱くみえたか

このスレこわい

お前らマジで何やってんだよ

VIP犯罪者多すぎワロタwwwwww

「スロウ忍ブログ」から転載。まあ、資料としての転載だ。

漫画宰相麻生太郎のネット人気は自作自演だったというわけである。まあ、もう昔の話だが、一応、事実だけは知っていたほうがいいだろう、ということ。

(以下引用)

366 :名無しさん@十周年:2009/08/30(日) 21:48:02 ID:k6HZtq0I0

操作された掲示板に踊らされて人生を浪費してる2ch脳の諸君は滑稽。

工作員なんてレベルじゃない。システム構築、運営、誘導、全て麻生グループがコントロールしてる。

【株式会社エクストーン】

「ニワンゴ」「ニコニコ動画」に関連した開発・保守業務

取締役・・・麻生将豊24歳(麻生太郎の長男)

株主・・・・麻生将豊、エクストーン9553株を所持

麻生太郎の妻、エクストーン5120株を所持

【株式会社ニワンゴ】

ニコニコ動画開発・運営。2ch携帯版、メールシステム等開発、エクストーン社取締役を兼ねる

株式会社アソウ・システムソリューションから多数出向者(別会社経由)

【株式会社ドワンゴ】

ネットコンテンツなどを提供するIT企業、株式会社ニワンゴの親会社

取締役・・・麻生巌35歳(麻生太郎の甥、麻生グループ)

(麻生巌略歴)

麻生ラファージュセメント株式会社 取締役

株式会社麻生情報システム 取締役

麻生開発株式会社 取締役

株式会社麻生地所 取締役

麻生教育サービス株式会社 取締役

株式会社アソウ・アルファから出向者、派遣者多数

===

ゲンダイネット|麻生首相 ネット人気の怪しい背景 2009年08月17日10時00分

http://news.livedoor.com/article/detail/4301143/

●親族が動画投稿サイトの関係者

衆院選の自民惨敗予想が相次ぐなか、ネット上に“麻生応援団”が急増し、自・民人気の逆転現象が起きている。

とくに熱狂的ファンが多いのが「麻生自民党チャンネル」の配信を手がける動画投稿サイト「ニコニコ動画」。このサイトは「YouTube」と違い、視聴者が動画にコメントを付けられるのがウリだが、12日に放送された麻生首相と鳩山代表の党首討論には麻生寄りの書き込みがズラリ。

鳩山代表の答弁中には「バラマキだろう」「財源はどうする」「なにが友愛だ」と酷評コメントが殺到したのに対し、麻生首相には「説明がわかりやすい」「存在感が違う」と絶賛の嵐だった。一般社会とは百八十度違う反応なのである。

それは数字にも表れている。ニコニコ動画の運営会社「ニワンゴ」が、7~10日に実施したネット世論調査でも自民人気は歴然。「どの政党に投票するか」の問いについて、20~40代の回答を中心に調査結果を解析したところ、選挙区では自民党38.1%、民主党31.3%。比例でも自民38.7%と、民主の31.1%を上回ったという。

しかし、この麻生人気をうのみにしていいのか。ニコニコ動画の関連企業には、麻生首相の複数の親族が関わっているから怪しいのだ。

「ニワンゴの親会社『ドワンゴ』の取締役には、首相の甥で親族企業『麻生』副社長の麻生巌氏が05年から就任しています。さらにニワンゴの役員が取締役を兼務するニコニコ動画の関連会社『エクストーン』には、長男の将豊氏が取締役に名を連ねている。麻生自民党チャンネルの配信といい、自民優勢の世論調査といい、手前味噌なネット人気だと思われても仕方がない」(ITジャーナリスト)

ネットでの人気が票に結びつかないことは、都議選の結果を見ても明らか。国民は百も承知だ。

(日刊ゲンダイ2009年8月14日掲載)

漫画宰相麻生太郎のネット人気は自作自演だったというわけである。まあ、もう昔の話だが、一応、事実だけは知っていたほうがいいだろう、ということ。

(以下引用)

366 :名無しさん@十周年:2009/08/30(日) 21:48:02 ID:k6HZtq0I0

操作された掲示板に踊らされて人生を浪費してる2ch脳の諸君は滑稽。

工作員なんてレベルじゃない。システム構築、運営、誘導、全て麻生グループがコントロールしてる。

【株式会社エクストーン】

「ニワンゴ」「ニコニコ動画」に関連した開発・保守業務

取締役・・・麻生将豊24歳(麻生太郎の長男)

株主・・・・麻生将豊、エクストーン9553株を所持

麻生太郎の妻、エクストーン5120株を所持

【株式会社ニワンゴ】

ニコニコ動画開発・運営。2ch携帯版、メールシステム等開発、エクストーン社取締役を兼ねる

株式会社アソウ・システムソリューションから多数出向者(別会社経由)

【株式会社ドワンゴ】

ネットコンテンツなどを提供するIT企業、株式会社ニワンゴの親会社

取締役・・・麻生巌35歳(麻生太郎の甥、麻生グループ)

(麻生巌略歴)

麻生ラファージュセメント株式会社 取締役

株式会社麻生情報システム 取締役

麻生開発株式会社 取締役

株式会社麻生地所 取締役

麻生教育サービス株式会社 取締役

株式会社アソウ・アルファから出向者、派遣者多数

===

ゲンダイネット|麻生首相 ネット人気の怪しい背景 2009年08月17日10時00分

http://news.livedoor.com/article/detail/4301143/

●親族が動画投稿サイトの関係者

衆院選の自民惨敗予想が相次ぐなか、ネット上に“麻生応援団”が急増し、自・民人気の逆転現象が起きている。

とくに熱狂的ファンが多いのが「麻生自民党チャンネル」の配信を手がける動画投稿サイト「ニコニコ動画」。このサイトは「YouTube」と違い、視聴者が動画にコメントを付けられるのがウリだが、12日に放送された麻生首相と鳩山代表の党首討論には麻生寄りの書き込みがズラリ。

鳩山代表の答弁中には「バラマキだろう」「財源はどうする」「なにが友愛だ」と酷評コメントが殺到したのに対し、麻生首相には「説明がわかりやすい」「存在感が違う」と絶賛の嵐だった。一般社会とは百八十度違う反応なのである。

それは数字にも表れている。ニコニコ動画の運営会社「ニワンゴ」が、7~10日に実施したネット世論調査でも自民人気は歴然。「どの政党に投票するか」の問いについて、20~40代の回答を中心に調査結果を解析したところ、選挙区では自民党38.1%、民主党31.3%。比例でも自民38.7%と、民主の31.1%を上回ったという。

しかし、この麻生人気をうのみにしていいのか。ニコニコ動画の関連企業には、麻生首相の複数の親族が関わっているから怪しいのだ。

「ニワンゴの親会社『ドワンゴ』の取締役には、首相の甥で親族企業『麻生』副社長の麻生巌氏が05年から就任しています。さらにニワンゴの役員が取締役を兼務するニコニコ動画の関連会社『エクストーン』には、長男の将豊氏が取締役に名を連ねている。麻生自民党チャンネルの配信といい、自民優勢の世論調査といい、手前味噌なネット人気だと思われても仕方がない」(ITジャーナリスト)

ネットでの人気が票に結びつかないことは、都議選の結果を見ても明らか。国民は百も承知だ。

(日刊ゲンダイ2009年8月14日掲載)

「まどか☆マギカ」ファンへのサービスである。2チャンネルから転載。オリジナルを知らない人には意味不明の内容だろうけどね。

|

まどかは私の… |

|

|

|

奇跡のデザート |

|

|

|

魔法のiらんど |

|

|

|

こだわりの設定 |

|

|

|

そして決裂へ… |

|

|

|

放浪娘 |

|

|

|

お嬢様の憂鬱 |

|

|

|

勘違いの要因 |

|

|

|

人を呪わば |

|

|

|

情熱の旋律 |

|

|

|

少女の奇妙な冒険 |

|

|

|

ここは私が喰い止める |

|

|

井口博士の今日のブログに、恐ろしい話が載っていた。アメリカで、財政難の地方自治体を企業管理下に置くことを許す法律が実施されているという話である。つまり、もはや民主主義は足元に踏みにじられているのである。「自由主義」という、非常に甘美な名前を持った「凶悪な資本主義」が牙を剥いて民主主義を否定したわけだ。これからは、すべてが資本家の自由に任され、一般庶民の意思は政治にはまったく反映されることはなくなる。そもそも、そういう自治体では、選挙権その他の公民権はすべて剝脱されたも同然なのである。

アメリカで起こったことは必ず日本でも起こる。我々が民主主義を守る努力をしてこなかったために、民主主義は死滅するのである。

*(以下引用)とするところだが、なぜか画像がコピーできないので、井口和基ブログで見てほしい。これは全国民必見の映像である。(訂正:「原稿」と違って、実際にアップされた画面では映像も載っていた)

さて、その前にまずはこれを見てもらおう。この中のYouTube動画が面白い。最近のアメリカの動向に”変だ”と気付いた日本人の話がある。

しかしながら、何事もそうなのだが、「気付いた時にはもう遅い」のである。

アメリカで起こったことは必ず日本でも起こる。我々が民主主義を守る努力をしてこなかったために、民主主義は死滅するのである。

*(以下引用)とするところだが、なぜか画像がコピーできないので、井口和基ブログで見てほしい。これは全国民必見の映像である。(訂正:「原稿」と違って、実際にアップされた画面では映像も載っていた)

さて、その前にまずはこれを見てもらおう。この中のYouTube動画が面白い。最近のアメリカの動向に”変だ”と気付いた日本人の話がある。

2011/9/23 資本主義の究極の形がアメリカにできつつある tweetTVJP 動画

2011/9/23 資本主義の究極の形がアメリカにできつつある

しかしながら、何事もそうなのだが、「気付いた時にはもう遅い」のである。

スクエニ主催の応募漫画大賞受賞作の内容が冲方丁(読めねえ、「冲」の字、ワードで出しにくいー、これは売れない芸名、ペンネームになるしかない)の作品のパクリであったという件。

今どき、無数の創作が紙媒体から電子媒体まで転がっているのだから、盗作チェックは不可能に近いだろう。そこで、2チャンネルから、下のようなアイデアが出されている。つまり、候補段階でネットにアップしてそれが盗作でないかを一般人にチェックしてもらうわけである。もちろん「類似アイデア」のレベルではなく、「盗作レベル」かどうかの判断は企業がやればいい。

しかし、富樫(「幽々白書」や「ハンター×ハンター」の作者)の言葉は面白い。パクリをやるなら無名人から、というのは経験者の言葉にふさわしい重みがある。いや、私は富樫、好きですよ。素人の案をプロが膨らまして傑作にする、というのはよくあることだろう。

(以下引用)とする予定だったが、なぜかコピー転載ができないので、今日は引用は無し。上の本文だけで引用部分は想像できるだろう。

今どき、無数の創作が紙媒体から電子媒体まで転がっているのだから、盗作チェックは不可能に近いだろう。そこで、2チャンネルから、下のようなアイデアが出されている。つまり、候補段階でネットにアップしてそれが盗作でないかを一般人にチェックしてもらうわけである。もちろん「類似アイデア」のレベルではなく、「盗作レベル」かどうかの判断は企業がやればいい。

しかし、富樫(「幽々白書」や「ハンター×ハンター」の作者)の言葉は面白い。パクリをやるなら無名人から、というのは経験者の言葉にふさわしい重みがある。いや、私は富樫、好きですよ。素人の案をプロが膨らまして傑作にする、というのはよくあることだろう。

(以下引用)とする予定だったが、なぜかコピー転載ができないので、今日は引用は無し。上の本文だけで引用部分は想像できるだろう。